FAQの作り方は?作成手順やポイントを徹底解説

FAQは作成することで、業務効率の向上や顧客満足度の向上などさまざまなメリットがあります。

『FAQの作り方は?』

『FAQはどういった内容を書けばよい?』

『FAQ作成時はどういった点に注意すべき?』

上記の疑問に答えるため、今回の記事では、FAQの作成方法や構成要素、作成時の注意点などをまとめました。

本記事を読めば、自社に適したFAQを作成できます。

基本を押さえて、メリットを最大化できるFAQを目指しましょう。

※本記事の情報は、2025年8月8日時点のものです

FAQとは

FAQは「Frequently Asked Questions」の頭文字を取った言葉で、日本語では「よくある質問」と訳されます。

顧客やユーザーからよく聞かれる質問と回答を、一覧にまとめたものです。

ホームページで公開してユーザーが自力で疑問を解消できるようにしたり、コールセンターでオペレーターが質問に回答する際の参考にしたりします。

FAQとQ&Aの違い

FAQとQ&Aの違いは、質問の頻度です。

FAQのF(Frequently)は「頻繁に」という意味があり、問い合わせ頻度の高い質問をメインとして紹介します。

一方、Q&Aは「Question and Answer」の頭文字を取った言葉であり、日本語では「質問と回答」と訳されます。

質問と回答を一覧にまとめたものであることはFAQと共通していますが、質問の頻度は問われません。

そのため、Q&Aのほうが頻度を問わない分、情報量が増えやすい傾向にあります。

ただし、FAQとQ&Aは厳密に定義されているわけではなく、混同されることも多々あります。

FAQの主な構成要素

FAQでは、次のような要素を入れて作成するのが一般的です。

- 質問文

-

ユーザーの質問内容をまとめた文章です。

ユーザーが質問にたどり着くために検索すると予想されるキーワードを盛り込んだうえで、内容を簡潔かつわかりやすくまとめます。

- 回答文

-

質問文に対する回答を簡潔かつわかりやすくまとめた文章です。

すぐ答えを知れるよう結論から書き、必要に応じて箇条書きや画像などを使ってよりわかりやすくしましょう。

- 参考WebページのURL

-

回答文の根拠となる情報が掲載されたWebページや、補足情報・詳細情報が掲載されたWebページのURLを、回答文の下に添付します。

URLをチェックすることでユーザーはより理解を深められ、回答に満足しやすくなるでしょう。

- 関連したFAQ

-

表示されているFAQに関連した質問や、併せてチェックしてもらいたい質問がある場合に、リンクを張って誘導します。

ユーザーがほかに課題や疑問を抱えている場合、関連のFAQを見ることでまとめて解決しやすく、よりFAQの利便性を高められるでしょう。

FAQページの種類

FAQは大きく3種類に分かれます。

- 社外向けFAQ

- 社内向けFAQ

- コールセンター向けFAQ

自社のニーズに合うタイプはどれかチェックしましょう。

社外向けFAQ

社外向けFAQは、自社の商品・サービスに関連したよくある質問を、ホームページ上に掲載するタイプです。

顧客やユーザーが見るため、専門用語を避け、誰でもわかりやすい言葉を使っているのが特徴です。

ホームページ上に公開することで、顧客やユーザーが商品・サービスに対する課題および疑問を自己解決できるようになるため、コールセンターへの問い合わせ頻度を減らせます。

顧客やユーザーもスピーディーに課題や疑問を解決できるため、顧客満足度の向上にも期待できるでしょう。

社内向けFAQ

社内向けFAQは、自社のシステムや各種手続きなど、情報システム部門・経理・総務に寄せられるよくある質問をまとめたタイプです。

システムの操作方法、トラブル発生時の対応、手続きの手順などがまとめられているのが特徴です。

よくある質問を社内向けに公開することで、バックオフィス部門への問い合わせを軽減でき、業務を効率化できます。

また、社内だけで公開しているため、上記の情報以外にも各種マニュアルや営業ノウハウといったナレッジの蓄積にも役立てられます。

コールセンター向けFAQ

コールセンター向けFAQとは、顧客の問い合わせ対応を行うヘルプデスクやコールセンターのオペレーター向けの情報が掲載されたタイプです。

対応方法のマニュアルや、各商品・サービスの利用方法、システムの操作方法などがまとめられています。

また、顧客からよく聞かれる質問の回答もまとめられており、回答が標準化できます。

そのため、新人のフォローやオペレーターによる応対品質のばらつき軽減に役立つのです。

優秀なオペレーターのノウハウもまとめて蓄積できれば、センター全体で応対品質の底上げができます。

FAQを作成するメリット

上記でも簡単に紹介していますが、FAQを作成するメリットは以下が挙げられます。

- 業務効率化

- 顧客満足度の向上

- ナレッジの蓄積と活用

- ホームページのSEOを強化

どのようなメリットがあるか、詳しく見ていきましょう。

業務効率化

FAQを作成すると、業務効率化につながります。

FAQを見ることで、顧客・ユーザー・従業員は疑問が自己解決できるようになるため、コールセンターやバックオフィスへの問い合わせ数が大きく減らせます。

これにより、オペレーターやバックオフィス社員の対応時間を減らし、残業時間の削減といった業務効率化が期待できるでしょう。

また、バックオフィス社員は本来取り組むべき業務へ時間が割けるようになり、オペレーターはFAQでは対応できない問い合わせに注力できるため、生産性の向上も可能です。

顧客満足度の向上

FAQの作成は、顧客満足度の向上にもつながります。

FAQがあれば、顧客はわざわざ電話で問い合わせる必要がなく、気軽かつスピーディーに疑問を解決できます。

有人による電話問い合わせはつながらないことも多々あり、問い合わせできる時間も制限があります。

しかし、FAQは24時間365日自由に見られるうえ、夜中に疑問やトラブルが発生しても、問い合わせの対応時間になるまで待つ必要がなく、即座に疑問を解決することが可能です。

また、前述のようにFAQによって問い合わせ数が大幅に減れば、電話もつながりやすくなります。

FAQで対応できない問い合わせを行いたい場合もオペレーターへスムーズにつながり、課題や疑問を解消できるでしょう。

ナレッジの蓄積と活用

FAQは、ナレッジの蓄積や活用にもつながります。

FAQは各種疑問やトラブルに対する最適な回答を集めたものであり、このままマニュアルとしても利用できます。

コールセンターのオペレーターであれば、FAQを基に回答することで、応対品質を標準化できます。

また、社内FAQやコールセンター向けFAQであれば、情報が社外へ公開されないため、業務マニュアルや営業ノウハウといったナレッジの蓄積も可能です。

ナレッジを社内で共有し、各従業員が活用できるようになれば、企業全体でスキルの底上げも実現できるでしょう。

ホームページのSEOを強化

社外向けFAQは、ホームページのSEOを強化できるのも大きなメリットです。

SEOとは、「Search Engine Optimization」の略で、日本語では「検索エンジン最適化」と訳されます。

Googleといった検索エンジンで特定のキーワードを検索したとき、自社のホームページやWebページを検索結果に上位表示するためにさまざまな施策を行うことです。

FAQは顧客やユーザーの疑問を解決するためのコンテンツであり、これはGoogleのランキングシステムと相性が良いです。

Googleでは、有用かつ信頼できる情報を検索結果の上位に掲載するように設計されています(※1)。

つまり、有用かつ信頼できてユーザーのことを第一に考えたFAQページを作成できれば、検索結果で上位表示が期待できます。

ただし、キーワードの検索意図に沿ったコンテンツをFAQページに反映しなければ大きな集客効果は期待できないので注意が必要です。

※1 参考:有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成

FAQ(よくある質問)の作り方

FAQの作り方を5つの手順に分けて解説します。

- 過去の問い合わせ内容の収集

- 問い合わせ内容の分析と整理

- 回答情報の紐づけ

- FAQの作成と確認

- FAQの公開と継続的な改善

それぞれの手順を詳しくチェックしましょう。

1.過去の問い合わせ内容の収集

FAQの内容を選定するための材料として、過去の問い合わせ内容をできる限り収集しましょう。

FAQの種類ごとに、次のような場所から洗い出すのがおすすめです。

- 社外向けFAQ:カスタマーサポートに寄せられた問い合わせ履歴、Webフォームの受信ログ

- 社内向けFAQ:ヘルプデスクや経理、総務などに寄せられた問い合わせ履歴

- コールセンター向けFAQ:センター内にある過去の問い合わせ履歴

ただし、社内向けFAQは問い合わせ履歴が残されていないケースも考えられます。

履歴が残っていない場合は、現場で問い合わせ対応を行っている従業員にヒアリングを行ったり、部門全体でアンケートを実施したりして、情報を収集しましょう。

また、社外向けFAQでは競合他社のFAQページを確認し、問い合わせ内容を事前に予想して準備するのもおすすめです。

2.問い合わせ内容の分析と整理

収集した問い合わせは内容の分析や整理を行い、掲載する質問の選定を行います。

FAQは質問の数が多すぎると、検索で求めている質問や回答が見つけにくくなるため、ある程度の絞り込みを行って見やすくするのがおすすめです。

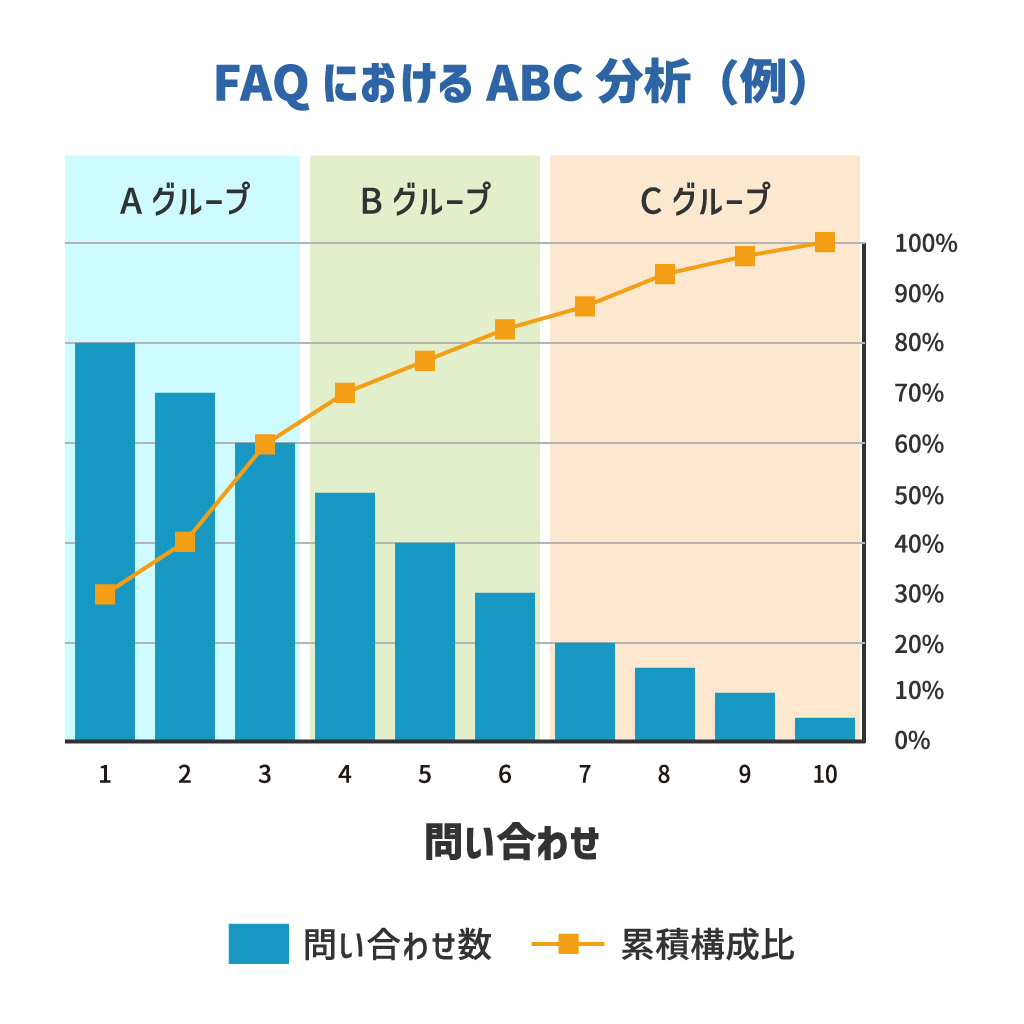

絞り込みを行う場合にはABC分析を利用し、質問の頻度や重要度などを基に優先順位をつけるとよいでしょう。

ABC分析とは、3つにグループ分けして優先度を可視化できる分析手法です。

たとえば、問い合わせの内容や回数などの情報でグラフ化することで、重要度の高い問い合わせを可視化できます。

AグループはFAQに優先的に掲載すべき、Bグループは必要に応じて掲載、Cグループは掲載しないまたは見送る、など視覚的にわかりやすいです。

ただし、重要度が高い場合でも、ユーザーの状況によって回答が変わるものや、詳細が確認できないと回答できないようなものに関しては、FAQでは解決できません。

そのため、FAQでは問い合わせの回数や頻度が高く、かつFAQで解決できる問い合わせを選びましょう。

3.回答情報の紐づけ

掲載する問い合わせの選定が完了したあとは、回答の参考になる情報の収集および紐づけを行います。

具体的には各履歴から回答を確認し、履歴が存在しない問い合わせは、マニュアルや製品情報、自社ホームページなどを確認します。

回答を作成するのに十分な情報が見つけられなかった場合には、より詳しい知識やノウハウをもつ部署や従業員に確認し、正確な情報を集めましょう。

4.FAQの作成と確認

情報を集め終わったら、FAQの作成を行います。

回答を作成する際には、できるだけ簡潔にまとめるのが重要です。

ただし、情報量が少ないと疑問や課題は解決できません。

反対に、情報量が多すぎると閲覧者が読むのに疲れて離脱してしまったり、内容がわかりにくくなったりと、結局解決できない可能もあります。

なるべく不要な情報はカットして、必要最低限の情報にまとめましょう。

作成が完了したら、社内の承認フローに沿って、関係する部署などに内容を確認してもらいます。

それぞれの担当者や確認した日時を入力し、改善点がある場合はコメントや追記などをしてもらい、各部署と連携しながら内容の修正を行います。

5.FAQの公開と継続的な改善

確認や修正が完了したら、実際にFAQを公開します。

社外向けFAQの場合は、ユーザーがFAQを見つけやすいようホームページのヘッダーやフッター、各商品ページなどわかりやすい部分にリンクを設置するのがおすすめです。

また、FAQの公開後は効果検証と改善を継続的に実施します。

FAQは一度で完璧なものを作るのはほぼ不可能です。

そのため、各Webページへのアクセス数や、カスタマーサポート・ヘルプデスクへの問い合わせ件数など効果測定を行いましょう。

Webページのアクセス数が少ない場合や問い合わせ件数が減っていない場合には、原因を追求し、改善策を実施します。

改善は継続的に行い、FAQの質を高めていきましょう。

FAQを作成する際のポイント

FAQを作成する際のポイントとしては、次のようなものが挙げられます。

- 顧客やユーザー目線に立って作成する

- 情報の正確性を確認する

- カテゴリーに分類する

- 検索機能の導入をする

- 定期的な更新や改善

それぞれ理解を深め、FAQの質向上を目指しましょう。

顧客やユーザー目線に立って作成する

顧客やユーザーの目線に立ってFAQを作成しましょう。

自分にとって当たり前だと思っているものでも、業界や業種について一切知らない人にとっては、まったく知らない知識であるケースは少なくありません。

できる限り顧客やユーザー目線に立ち、誰にでも伝わる文章を心がけましょう。

文章を書くときには専門用語を避け、一般的な用語に置き換えてください。

FAQは不特定多数の人が見るものであるため、難しい言葉もできるだけわかりやすく言い換えるのも重要です。

また、前述のように、文章の情報量が多いと内容がわかりにくくなるため、できるだけ簡潔にまとめるのが大切です。

必要に応じて箇条書きや図解などを利用すると、情報が整理され、より見やすくなります。

情報の正確性を確認する

FAQを作成するうえでは、情報の正確性を確保するのも重要なポイントです。

誤った情報が記載されていると、顧客やユーザーの抱えている疑問や課題は解消されません。

また、FAQに掲載されている情報が間違っていると顧客やユーザーに気づかれれば、商品や企業に対する信用を失うことにもつながります。

顧客やユーザーが不満を抱き、不信感をもつようになれば、売上げなどに影響を与える可能性もあります。

そのため、回答文を作成する際には知識を曖昧なままにせず、根拠となる情報を確認したうえで、正しい情報だけを書きましょう。

さらに、補足情報や詳細な情報として、根拠とした情報が掲載されているWebページのURLを添付できれば、より顧客やユーザーからの信用を得やすくなります。

カテゴリーに分類する

作成されたFAQは、カテゴリーに分類しましょう。

各質問がカテゴリーごとに分類されていると、顧客やユーザーが求めている質問をより見つけやすくなり、利便性が上がります。

たとえば、商品名ごとに分類したり、「手続き・決済・操作方法」など顧客やユーザーのステータスで分類したりするのがおすすめです。

質問の数が多い場合は、商品名ごとに分類した質問をさらに「手続き・決済・操作方法」で分類するなど、階層を分けて設定するとよりわかりやすく、質問も見つけやすくなります。

また、カテゴリーを設定する際にも、顧客やユーザーの目線を忘れず、質問が見つけやすくなる分類を行いましょう。

検索機能の導入をする

FAQを作成する際には、検索機能の導入を検討しましょう。

ある程度掲載する質問の数を絞り込んだとしても、数が多いと目的の質問は見つけにくく、カテゴリーから探してもある程度時間がかかってしまいます。

探すのに一定以上の時間がかかれば、ユーザーは諦めてホームページから離脱しやすくなるでしょう。

しかし、検索機能があれば、数秒で目的の質問が発見でき、スムーズに疑問や課題を解決できます。

検索機能の導入方法には、FAQシステムの利用やWordPressのプラグイン、自作などが挙げられます。

より多くの人にFAQを利用してもらい、顧客満足度を高めるためにも検索機能は重要なポイントです。

定期的な更新や改善

作り方でも紹介しているように、FAQは公開して終了ではなく、定期的に情報の更新や改善を行う必要があります。

顧客やユーザー目線に立ってFAQを作成できたとしても、1度でニーズすべてに応えるのは難しいでしょう。

そのため、公開後は効果測定と改善を行い、より顧客やユーザーが求める情報を提供できる、使いやすいFAQページを追求する必要があります。

思ったような効果が出ていない部分をアクセス数などから特定し、なぜ効果が出ていないのか原因を探りましょう。

原因を特定する際には、質問の最後に「この質問は役に立ちましたか?」といった簡単なアンケートを設置するのも有効です。

たとえば、アクセス数は多いものの「役に立たなかった」の回答が多ければ、質問や回答の内容に問題があると特定できます。

原因を特定したら、質問文・回答文の修正といった対策を実施し、FAQの質を高めていきましょう。

また、FAQは効果の有無に関係なく、定期的に情報更新を行うのも重要です。

情報は日々新しくなるものであり、商品・サービスの仕様変更やリニューアルなども定期的に行われます。

情報を更新しないままだと、顧客やユーザーに間違った情報を伝えることになり、顧客満足度や信用の低下を招きます。

各質問・回答内容は頻度を決めて定期的に確認し、情報に変更がある場合は更新しましょう。

FAQ作成に使えるツール

FAQの作成に役立つツールとしては、Excel・Googleスプレッドシートといった表計算ツール、FAQシステムなどが挙げられます。

それぞれのメリット・デメリットなどを詳しく見てみましょう。

Excel・Googleスプレッドシート

ExcelやGoogleスプレッドシートといった表計算ツールは、FAQの作成時に問い合わせ内容の分析や整理、回答情報の紐づけなどに利用するのが便利です。

収集した問い合わせ内容をツールに集め、関数を使って集計を行えばスムーズに問い合わせの回数や頻度などを可視化できます。

回答文の横に根拠や参考となるURLを入力すれば、情報の紐づけもできるでしょう。

ツールは複数人で同時編集を行えるため、チームとして作業を行う場合にも便利です。

Excelはパソコンに標準搭載されているケースが多く、GoogleスプレッドシートはGoogleアカウントがあれば誰でも無料で利用できるため、コストがかからないのも魅力です。

しかし、情報の見やすさといった点では劣っており、社外向けFAQのような見やすさも重視されるFAQには利用できません。

また、検索機能も存在しますが、精度はあまり高くなく、質問の量が増えればファイルも重くなるため、利便性が高いとは言い難いでしょう。

ExcelやGoogleスプレッドシートは、基本的に情報整理に利用するのがおすすめです。

FAQシステム

FAQシステムとは、FAQの作成から分析までをワンストップで行えるシステムです。

すべての種類のFAQに対応し、作業の多くを自動化・省力化できるため、関連する業務を大幅に効率化できます。

AIを搭載したFAQシステムであれば、顧客やユーザーのニーズに応えた回答を自動的に提供、もしくは自動生成が可能です。

FAQの作成や管理に割く人的リソースが不足している企業に適しているシステムです。

ただし、FAQシステムの導入には費用がかかります。

初期費用を無料としているシステムも多くありますが、代わりに月額利用料金が継続的に発生します。

システムの導入を検討する際には、見積もりを取って大まかな費用を把握してください。

また、発生する費用以上に業務効率化などでコストの削減効果が出るか、事前にシミュレーションを実施するとよいでしょう。

まとめ

FAQの作り方や作成のポイントなどを紹介しました。

FAQを作成するメリットには、「業務効率化」「顧客満足度の向上」「ナレッジの蓄積と活用」「ホームページのSEO強化」などがあります。

また、FAQは次のような手順で作ります。

- 【過去の問い合わせ内容の収集】過去の履歴やヒアリングなどで収集

- 【問い合わせ内容の分析と整理】ABC分析などで回数や頻度から優先度を洗い出す

- 【回答情報の紐づけ】回答の参考や根拠となる情報の収集

- 【作成と確認】質問文・回答文の作成と関係部署への確認

- 【公開と継続的な改善】効果測定と改善でより良いFAQを目指す

FAQの作成には、次のようなポイントに注意しましょう。

- 顧客やユーザー目線に立ってFAQを作成する

- 掲載情報の正確性を確認する

- 質問ごとにカテゴリー別に分類する

- 検索機能の導入を検討する

- FAQの定期的な更新や改善を行う

必要に応じてExcelやFAQシステムなどのシステム・ツールを利用すれば、効率的に作成や管理も行えます。

今回の記事を参考にして、メリットを最大限に高められる、質の高いFAQを作成しましょう。

また、当サイト「ビズサイ」ではホームページ制作サービス(サブスクリプション)を提供しています。

低コストでオリジナルデザインのホームページを作成しており、公開後も保守管理や更新代行などのサポートをしています。

ホームページの新規開設やリニューアルでお困りの方は、ビズサイにお任せください(ホームページ制作サービスの詳細を見る)。

まずは無料でご相談ください。

お問い合わせ・ご相談や、公開後の修正依頼などに関しては、いずれかの方法にてお問い合わせください。

※年末年始・土日祝は定休日となります

※受付時間 9:00~17:30