よくある質問(FAQ)ページのデザイン10選!ポイントも解説

よくある質問ページのデザインは、情報を見やすくし、求めている情報を見つけやすくするための重要な要素です。

『よくある質問ページのデザインで参考になるホームページを知りたい』

『見やすく使いやすいデザインにするコツを知りたい』

『デザインのコツを知りたい』

上記の疑問に答えるため、今回の記事では、よくある質問のデザイン事例やデザインする際のポイントなどをまとめました。

本記事を読めば、よるある質問をどのようにデザインすればよいかがわかります。

よくある質問のポイントを押さえ、ユーザーが見やすい魅力的なデザインを実現しましょう。

※本記事の情報は、2025年8月13日時点のものです

よくある質問(FAQ)ページとは

よくある質問(FAQ)ページとは、ユーザーから頻繁に寄せられる質問と回答を一覧でまとめたWebページです。

FAQは「Frequently Asked Questions」の略で、日本語では「頻繁に聞かれる質問」、つまり「よくある質問」という意味があります。

ホームページによくある質問のコンテンツを一般公開することで、ユーザーが疑問や課題が生まれても自己解決できるようになります。

よくある質問(FAQ)ページを用意するメリット

よくある質問ページを用意するメリットとしては、次のようなものが考えられます。

- 業務効率化

- 顧客満足度の向上

- SEOの強化

それぞれ詳しく見てみましょう。

業務効率化

よくある質問を作成・公開すると、業務効率化につながります。

よくある質問を見れば、ユーザーが抱く疑問や課題を自身で解決できるようになるため、カスタマーサポートへの問い合わせが減ります。

問い合わせが減ればカスタマーサポートのオペレーターが対応する時間が減るため、残業時間の削減といった業務効率化が可能です。

顧客満足度の向上

よくある質問の作成は、顧客満足度の向上にもつながります。

よくある質問があれば、顧客は電話などで問い合わせを行う手間がなく、スピーディーに疑問や課題を解消できます。

カスタマーサポートは電話がつながらないことも多く、対応時間も決められています。

電話がつながるまで長時間待たされたり、夜中にトラブルが発生してもカスタマーサポートが開始する時間まで待機したりするケースは少なくありません。

しかし、よくある質問ページは24時間365日アクセスでき、すぐに情報を確認して疑問やトラブルを解消できます。

また、前述のようによくある質問を作成すると問い合わせ数が大きく減るため、オペレーターへ電話がつながりやすくなります。

これにより、よくある質問で疑問や課題が解決できずカスタマーサポートへ問い合わせを行った場合でも、スムーズに疑問を解決でき、顧客満足度の向上にも期待できるでしょう。

SEOの強化

よくある質問は、SEOの強化にも役立ちます。

SEOは「Search Engine Optimization」の略で、「検索エンジン最適化」という意味があります。

Googleなどの検索エンジンで特定のキーワードが検索された際、検索結果の上位に自社のホームページやWebページを表示させるための対策です。

後ほど詳しく説明しますが、よくある質問には、検索機能をつけることが多くあります。

そのため、検索にヒットするよう質問文や回答文には、検索の際に入力されそうなキーワードを盛り込んで作成を行います。

こういった対策はGoogleで同じキーワードが検索された際にも有効で、同じWebページが検索結果でヒットしやすくなるでしょう。

よくある質問ページが検索結果で上位表示できればアクセスアップが期待でき、問い合わせや資料請求の増加といったことにもつながります。

【BtoC】よくある質問(FAQ)のWebデザイン事例5選

BtoC向けのよくある質問ページのデザインは、BtoBと比べると全体的にシンプルで、情報がわかりやすいのが特徴です。

Webデザインの事例として、次のようなものを挙げます。

- Francfranc

- ユンケル

- 株式会社明治

- Wpc.

- 東京サマーランド

それぞれのデザインの特徴を詳しく見ていきましょう。

Francfranc

出典:Francfranc

インテリアや雑貨を販売する「Francfranc」のよくある質問は、非常にシンプルでオーソドックスなデザインです。

質問文と回答文を一覧で表示し、各質問をクリックすると各質問ページで詳細が確認できる仕様です。

また、回答文は結論を先に書いているため、簡単な質問であれば、詳細を見ずとも疑問を解消できる作りになっています。

やや質問数が多いため、画面右上の検索窓からキーワード検索ができるほか、商品のジャンルで簡単にカテゴリー分類もされています。

回答の詳細ページには、関連ページのリンクが張られており、より詳しい情報が見たいユーザーのニーズに対応しているのもポイントです。

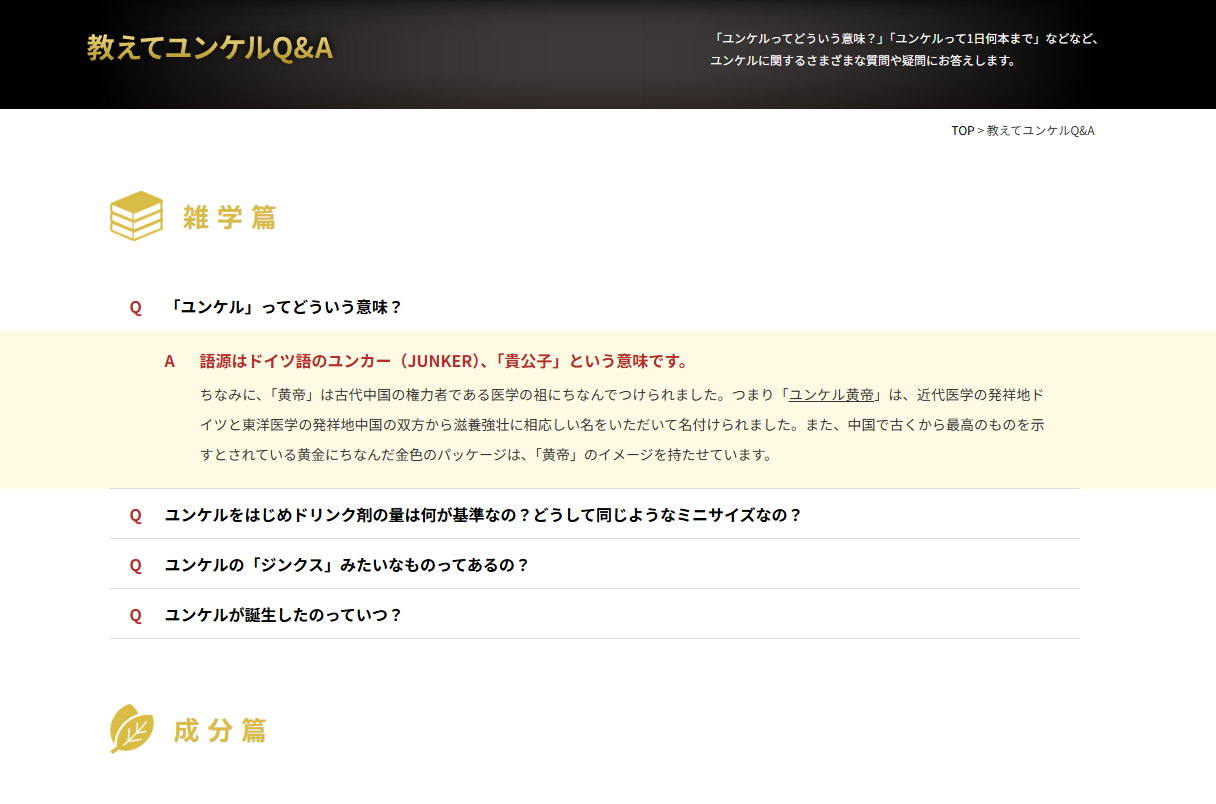

ユンケル

出典:ユンケル

栄養ドリンクの「ユンケル」のよくある質問は、質問を一覧でまとめているシンプルなデザインです。

見やすさ重視でアコーディオン機能を搭載しており、各質問をクリックすると回答文が表示される仕組みです。

カテゴリー名の横にアイコンを表示しており、どういったカテゴリーなのかわかりやすくしています。

カテゴリーは、成分・用法用量・効果と影響など、ユーザーが気にしやすい部分を中心として分類を作成しています。

株式会社明治

出典:株式会社明治

「株式会社明治」のよくある質問は、キーワード検索を目立つようにしているのが特徴です。

明治で販売している商品数の多さから、よくある質問の数も非常に多く、カテゴリーをたどっても求めている質問へたどり着くのに時間がかかります。

そのため、キーワード検索を目立たせ、よく検索されるキーワードも同時に表示させることで、簡単に短時間で求めている質問を見つけられるようになっています。

また、閲覧の多い質問を5つまとめて上部に表示し、多くのユーザーが即座に疑問を解消できる仕様です。

カテゴリーは商品のジャンルと目的・内容別でそれぞれ分類し、商品カテゴリーは実際の商品写真を掲載することで、どういったカテゴリーなのかがわかりやすくなっています。

カテゴリーは画面右のサイドバーにも表示され、ページを移動しても常にカテゴリーを確認できるのも、利便性を高める工夫といえます。

Wpc.

出典:Wpc.

傘ブランドの「Wpc.」のよくある質問は、タブ機能でカテゴリーを切り替えられるのが特徴です。

パソコン・タブレットではカテゴリーは横一列に表示されており、それぞれをクリックすると、ブラウザのようにタブが切り替わって質問の一覧が確認できます。

カテゴリーをタブ切り替えできるようにすることで、わざわざ画面をスクロールする手間がなくなるため、利便性を向上できています。

質問は一覧表示のシンプルなデザインで、各質問をクリックすると回答文が表示される仕様です。

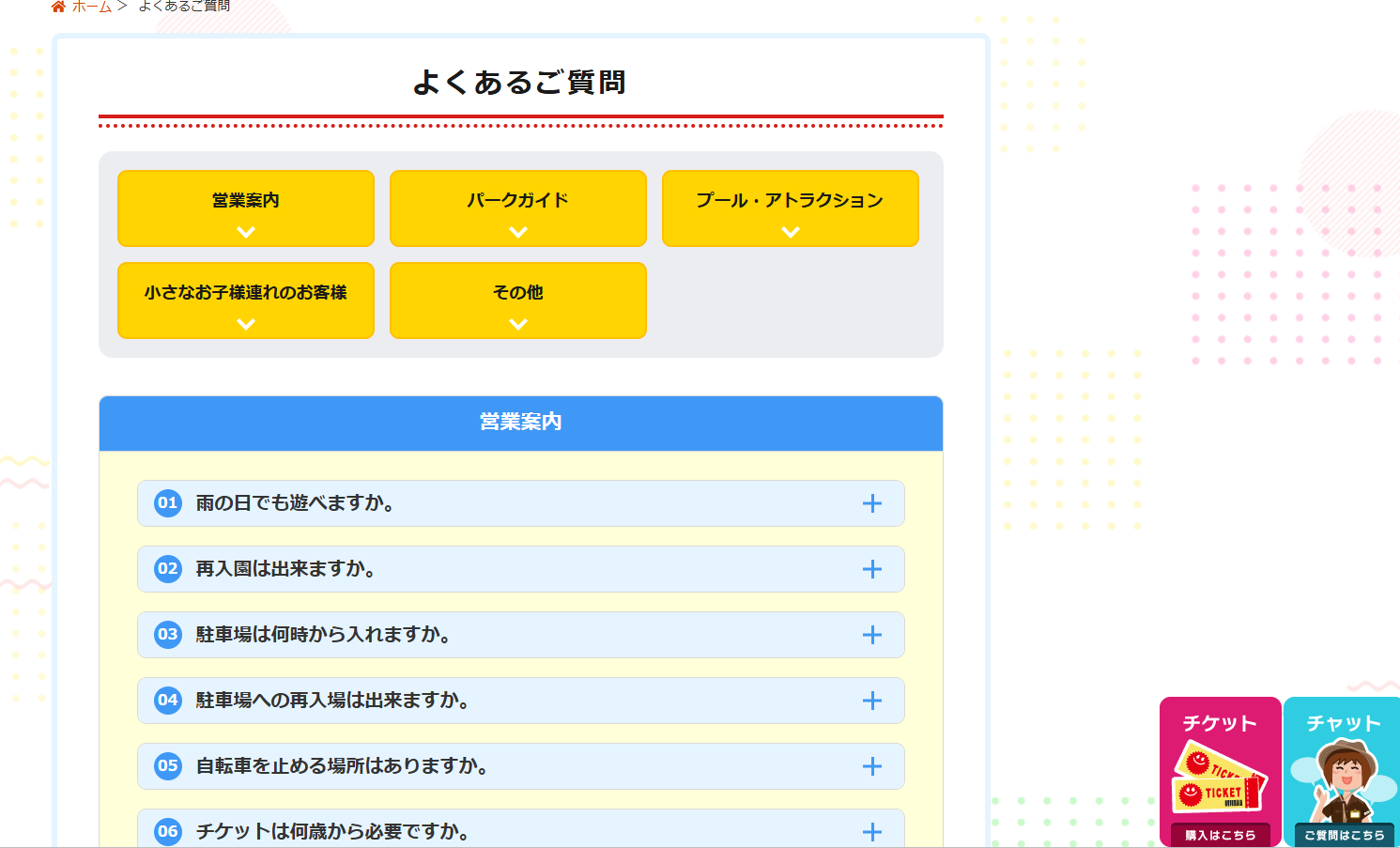

東京サマーランド

出典:東京サマーランド

「東京サマーランド」のホームページは、レジャー施設らしいビビットなカラーとチャットボットを利用しているのが特徴です。

カテゴリーは画面上部にまとめて表示されており、各カテゴリーをクリックすると、自動でカテゴリーの場所まで移動します。

また、画面右下にある「チャット」をクリックすると、チャットボットが利用できます。

チャットボットでは、質問のカテゴリーを選択できるほか、直接テキストを打ち込んで質問することも可能です。

キャラクターと会話するように、求めている情報をすぐ見つけられる仕様で、レジャー施設らしい質問も楽しめる工夫がされています。

【BtoB】よくある質問(FAQ)のWebデザイン事例5選

BtoB向けのよくある質問デザインは、BtoC向けと比較すると情報量の多いものが多く、商品・サービスに関連した幅広い情報まで掲載しているのが特徴です。

Webデザインの事例として、次のようなものが挙げられます。

- HRBrain

- ジョブカン会計

- Adobe

- eセールスマネージャー

- Hubspot

それぞれのデザインの特徴を詳しく見ていきましょう。

HRBrain

出典:HRBrain

タレントマネジメントシステムの「HRBrain」のよくある質問は、サービスのイメージカラーを使いつつ、シンプルかつオーソドックスにまとめたデザインです。

カテゴリーで分類されており、各質問をクリックするとボックスが開き、回答文が見られます。

質問ごとの詳細ページは設けられていないため、回答文はわかりやすく簡潔にまとめられており、詳しい情報が知りたい場合には、関連ページへのリンクへ誘導しています。

シンプルながら汎用性の高いデザインのため、多くのホームページで参考になるでしょう。

ジョブカン会計

出典:ジョブカン会計

会計ソフトの「ジョブカン会計」のよくある質問は、非常にシンプルなデザインで、質問への回答も見やすいのが特徴です。

画面の上部にカテゴリーがまとめられており、それぞれのカテゴリーをクリックすると、自動でカテゴリーの場所まで移動します。

回答文は結論だけデフォルトで表示されており、「詳しくはこちら」をクリックすると、ボックスが開いて続きの文章が見られます。

さらに詳しい情報が見たい場合は、関連ページへと誘導される仕組みです。

結論が表示されているため、ユーザーの疑問をスピーディーに解決しつつ、続きの文章を隠すことで情報の見やすさも両立しています。

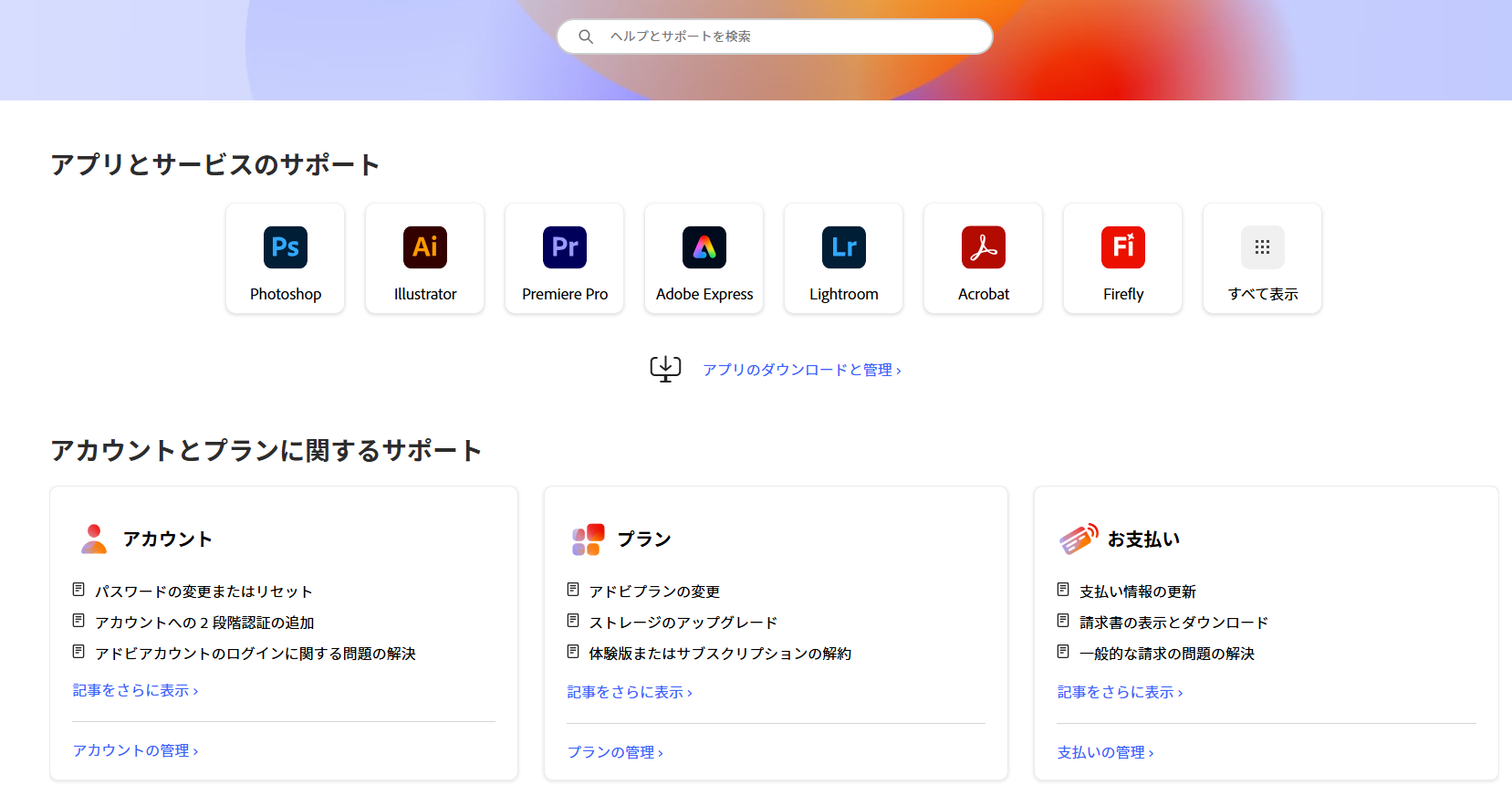

Adobe

出典:Adobe

ソフトウェアメーカーの「Adobe」のよくある質問は質問数が多いため、カテゴリー分類がきれいに整理されているのが特徴です。

画面の上部には、製品ごとのカテゴリーがアイコンと共にわかりやすく表示されています。

また、利用者の目的や利用状況に合わせたカテゴリーもあり、各カテゴリーで閲覧頻度の高い質問が表示されているため、ユーザーが求めている質問を見つけやすくなっています。

さらに、各製品のWebページもカテゴリー分類されており、アコーディオン形式で分類をさらに細かく分類しているため、必要な情報を見つけやすくなっています。

eセールスマネージャー

出典:eセールスマネージャー

CRM/SFAの「eセールスマネージャー」のよくある質問は、イメージカラーとマッチさせた爽やかな色合いと、幅広い質問への対応が特徴です。

質問をクリックするとアコーディオンが開いて回答文が見られるデザインで、カテゴリーごとに質問がまとめられています。

また、操作方法や各種手続きなどの一般的な質問に加え、「導入するとどのような効果があるか?」「eセールスマネージャーの強みは?」などの質問を掲載しています。

導入を検討する際に感じやすい疑問についても掲載することで、製品のメリットをより強く押し出し、購入・契約につなげる役割も担っているのが大きな特徴です。

Hubspot

出典:Hubspot

プラットフォームの「Hubspot」は通常の質問以外にも、システムを有効に活用する情報や、開発者向けの情報まで幅広く提供しているのが特徴です。

画面上部にはイラストつきでカテゴリーが紹介されており、基本的な情報が集約されたナレッジベースでは、さらに同じデザインで細かく分類されています。

また、システムの連携や開発に役立つ資料、最新トレンド・ノウハウを紹介する公式ブログなどの情報などもまとめて集約されており、製品に対する知識を深められます。

このように、主に既存ユーザー向けの情報を幅広く提供することで、製品に対する満足度を高める役割を担っているのがHubspotの大きな特徴です。

アンケート機能では、よくある「役に立った・役に立たなかった」などの選択肢でなく、顔の表情で選択できるのもポイントです。

よくある質問(FAQ)ページをデザインする際のポイント

よくある質問ページのデザインでは、見た目の美しさも重要ですが、それ以上にわかりやすさや見やすさ、情報の見つけやすさが求められます。

デザインをする際には、次のようなポイントに注意しましょう。

- 問い合わせの頻度が高いものを上部に表示する

- 専門用語を使わずわかりやすく書く

- FAQをカテゴリーに分ける

- 検索機能を導入する

- ABテストでレイアウトの改善を図る

問い合わせの頻度が高いものを上部に表示する

よくある質問ページのデザインをするうえでは、問い合わせの頻度や回数の多いものはいくつかまとめて上部に表示するのがおすすめです。

同じ疑問をもつ多くのユーザーが、Webページにアクセスしてすぐに質問を見つけられれば、スピーディーに解決でき、利便性を高められるでしょう。

たとえば、問い合わせ数の全体の40%を占める質問が4つある場合、この質問をWebページの上部に表示することで、一定のユーザーは求めている情報をすぐに見つけられるようになるのです。

また、直近の各回答ページへのアクセス数を集計し、上位の回答ページを「最近よく見られている質問」などとして、見やすい場所に表示するのもよいでしょう。

どういった質問にニーズが集まるかは、商品の発売状況や仕様変更などによって大きく変化します。

そのため、アクセス数を基準として案内を出すことで、その時々に求められる情報を提供しやすくなります。

専門用語を使わずわかりやすく書く

質問文や回答文を作成する際には、専門用語を使わず、できるだけわかりやすく書きましょう。

商品・サービスに対する知識レベルや理解力は、ユーザーによってもまちまちです。

自分にとっては当たり前だと思っていても、業界や業種について知らない人にとっては、まったく知らない知識・言葉であるケースは少なくありません。

そのため、業界では当たり前に使われているものであったとしても、可能な限り専門用語は避けるよう心がけましょう。

また、よくある質問ページは不特定多数の人が見るものであるため、難しい言葉もできるだけ言い換えて、誰が読んでも理解できる文章にするのも重要です。

可能であれば、イラストや動画などを差し込めるとよりわかりやすくなります。

FAQをカテゴリーに分ける

掲載するFAQの数が多い場合には、カテゴリーごとに分類するのもおすすめです。

ユーザーが質問を探す際に、カテゴリーをたどることで求めている質問を見つけやすくなり、利便性が上がります。

商品・サービス名ごとに分けたり、「操作方法・各種手続き・決済」など、ユーザーの目的・状況に合せて分けたりします。

各カテゴリーでも質問数が多くなりそうな場合は、そこからさらにカテゴリーを分けるアコーディオン形式にするのもよいでしょう。

たとえば、商品・サービス名で分類したあと、さらに「操作方法・各種手続き・決済」と分類するような形です。

質問数が多くなっても、カテゴリーをたどることで、ユーザーはスムーズに求める情報を見つけられます。

検索機能を導入する

質問数が多い場合には、カテゴリー分類のほか、検索機能を導入するのも有効です。

いくらカテゴリーでわかりやすくしたとしても、質問の数が多いとユーザーが求めている情報を見つけるのにある程度時間がかかってしまいます。

ある程度探しても必要な情報を見つけられなければ、ホームページから離脱される可能性もあります。

検索窓からキーワードを入力し、該当する質問を見つけ出せるようになれば、よりスピーディーに求めている情報を見つけられ、利便性を高められるでしょう。

また、検索窓を設置する際には、検索履歴からよく検索されているキーワードを分析・抽出し、検索窓の下に表示するのもおすすめです。

具体的なキーワードが表示されていると、どのようなキーワードで検索をかければよいかの参考になり、ユーザーの利便性を高められます。

自作して検索機能を実装する方法もありますが、専門の知識がなければFAQシステムやWordPressであればプラグインの利用などを検討しましょう。

ABテストでレイアウトの改善を図る

よくある質問ページでABテストを実施して、レイアウトの改善を図りましょう。

ABテストとは、デザインやレイアウトなどを最適化するためのテストです。

特定の要素を変更したAパターンとBパターンを用意し、それぞれをランダムにユーザーへ表示させ、どちらがより高い成果を得られたか検証を行います。

検証を繰り返し、より成果の出るパターンを実装していくことで、全体の成果向上につなげられます。

よくある質問ページの場合は、回答文の書き方で複数のパターンを用意したり、表示する質問を変えたり、レイアウトを複数パターン用意したりといった使い方が可能です。

前述したように、よくある質問ページは見やすさや分かりやすさ、求めている情報の見つけやすさが重視されますが、制作者側が最適解を見つけるのは簡単ではありません。

そのため、ABテストを実施して、どういった質問やレイアウトがよりユーザーのニーズに合うかを繰り返し確認することで、最適なデザインへたどり着けるでしょう。

まとめ

よくある質問ページのデザイン事例や、デザインのポイントなどを解説しました。

BtoC向けのデザイン事例と特徴は次のとおりです。

| 名称 | 特徴 |

|---|---|

| Francfranc | シンプルなデザインで回答文もある程度確認できる |

| ユンケル | カテゴリーをアイコンでわかりやすくしている |

| 株式会社明治 | キーワード検索を目立たせスピーディーな解決を重視 |

| Wpc. | カテゴリーをタブ切り替えで利便性向上 |

| 東京サマーランド | キャラクターを使ったチャットボットで楽しく検索 |

BtoB向けのデザイン例と特徴は次のとおりです。

| 名称 | 特徴 |

|---|---|

| HRBrain | 回答文がわかりやすく簡潔 |

| ジョブカン会計 | 回答は結論だけ見せることで、スムーズな解決と見やすさを両立 |

| Adobe | 製品名や目的などで質問を細かく分類し綺麗に整理 |

| eセールスマネージャー | 製品のメリットまで提供し成約を後押し |

| Hubspot | 製品の理解を深める情報を豊富に提供 |

よくある質問をデザインする際のポイントは次になります。

- 問い合わせの頻度が高いものを上部に表示する

- 専門用語を使わずわかりやすく書く

- FAQをカテゴリーに分ける

- 検索機能を導入する

- ABテストでレイアウトの改善を図る

今回の記事を参考にして、見やすく使いやすい「よくある質問ページ」を作成しましょう。

当サイトの「ビズサイ」では、サブスク型ホームページ制作サービスを提供しています。

オリジナルデザインながら低コストでホームページを作成でき、公開後も保守管理や更新代行などのサポートをしています。

ホームページの新規開設やリニューアルでお困りの方は、ビズサイにお任せください(ホームページ制作サービスの詳細を見る)。

まずは無料でご相談ください。

お問い合わせ・ご相談や、公開後の修正依頼などに関しては、いずれかの方法にてお問い合わせください。

※年末年始・土日祝は定休日となります

※受付時間 9:00~17:30