ホームページで引用の正しい書き方・記載方法【参照・転載・参考文献との違いも】

ホームページでは、著作権侵害の防止やコンテンツの根拠を提示といった目的のために引用を活用するケースがあります。

しかし、いざコンテンツを作成するうえで以下のような問題が生じます。

『ホームページで引用が必要な理由がわからない』

『引用の正しい書き方が知りたい』

『引用ルールを破るとどうなるか知りたい』

今回は、「引用の定義とルール」「引用の正しい書き方」「参考・参照・参考文献との違い」をまとめました。

コラム記事を一読すれば、正しい引用の方法やどのような文献を参考にすれば信頼性が高いのかなどを理解できます。

正しい引用の方法を身に付けて著作権侵害などのリスクを減らし、信頼性の高いコンテンツを読者に提供しましょう。

※2024年7月30日:記事の情報を更新しました

ホームページで引用が必要な2つの理由

はじめに、ホームページで引用が必要な2つの理由を紹介します。

- 著作権侵害として訴えられないようにするため

- コンテンツの根拠を提示するため

引用が必要な理由を十分に理解し、正しい方法で信頼性の高いコンテンツを目指しましょう。

著作権侵害として訴えられないようにするため

ホームページで引用が必要な理由は、著作権侵害で訴えられないようにするためです。

著作権侵害とは、私的使用の範囲を超えて他者の著作物を無許可で利用する行為です。

ホームページ上のテキストや画像は、著作権によって保護されています。

著作権は、創作者の権利を保護して適正に著作物を管理するための法律です。

そのため、ホームページ上で他者の著作物を利用する場合は引用ルールを守り、著作権侵害にならないよう注意しましょう。

コンテンツの根拠を提示するため

ホームページで引用が必要な理由の2つ目は、コンテンツの根拠を提示するためです。

コンテンツの信頼性を担保するためには、客観的なデータや根拠が必要不可欠です。

たとえば、日本の総人口が2024年1月1日時点で1億2,409万人と記載する場合、総務省統計局から引用すると信頼性が高まります。

コンテンツの信頼性はGoogleも重視しており、SEO対策として検索順位の向上につながる可能性もあります。

ホームページ上で引用が必要ない4つのケース

ホームページ上で引用として記載する必要がない4つのケースは、以下のとおりです。

- 著作物ではない場合

- 著作権者に掲載許可をもらっている

- 私的利用の場合

- 転載が許可されている

必要・不要なケースを自分で判断できるよう、大まかなルールを押さえておきましょう。

1.著作物ではない場合

以下の例のように著作物に該当しない場合、引用は必要ありません。

| 著作物に該当しないもの | 具体例 |

|---|---|

| 単なる事実や数値データ | 統計情報・気象データ |

| 一般的なアイデアや概念 | 科学的理論・数学的公式 |

| 法律や政令、規則などの公文書 | 法律・政令・規則 |

| 裁判所の判決文 | 判決文 |

| 新聞やテレビなど単純な事実報道や時事ニュース | ニュース・時事報道 |

| 暦や年表などの年代記録 | 暦・年表 |

| 電話帳や住所録などの単純なリスト | 電話帳・住所録 |

| 料理のレシピ (調理手順のみで、独創的な説明文は除く) |

調理手順・レシピサイトのレシピ |

| 一般的な書式やフォーマット | 履歴書の様式 |

| 短い語句やキャッチフレーズ (商標登録されている場合は別) |

キャッチフレーズ |

| 著作権の保護期間が満了したもの | 古典作品 |

著作物に該当するコンテンツは、公益社団法人著作権情報センターの公式ホームページに記載されています。

著作物かどうか判断できない場合は、掲載前にあらかじめ確認しましょう。

2.著作権者に掲載許可をもらっている

著作権者に掲載許可をもらっている場合は、引用の必要はありません。

ただし、掲載するコンテンツは元のままの状態を保持する必要があります。

たとえば、著作物である画像の掲載許可をもらい、自分で画像を加工すると同一性保持権違反となります。

同一性保持権とは、著作物を無断で改変・修正・変更できないとする権利です。

画像の明るさを少し修正するといった行為も同一性保持権違反となるので、十分に注意しましょう。

3.私的利用の場合

自分や家族など限られた範囲で利用するための著作物の複製は、私的利用となり引用は必要ありません。

私的利用の範囲を判断するためには、以下の表を参考にしてください。

| 利用方法 | 内容 |

|---|---|

| 個人的または家庭内での使用 | 個人や家庭内での使用のみ私的利用として認められる |

| 使用者自身による複製 | 本人が自ら複製をする必要がある 他者に依頼すると私的利用の範囲を超える |

| 零細な複製 | 著作権者の利益を大きく損なわない範囲での零細な複製に限られる |

| 複製方法 | コピー機・スキャナー・写真撮影・動画撮影・スクリーンショットなどが含まれる |

| 自炊行為 | 書籍をスキャナーなどで電子化すること 自分でおこなう限り、私的複製として認められる 代行業者に依頼する場合、作権者の許諾が必要 |

| インターネット上での共有の禁止 | 私的に複製したものの、インターネット上への投稿は著作権法に反する |

| 違法配信からの複製の制限 | 違法配信や違法複製物からの複製は、私的複製の例外規定から除外される |

ホームページ上に掲載する行為は私的利用とはならないので、引用として適切にルールを守りましょう。

4.転載が許可されている

以下のように転載が許可されているコンテンツは、引用が不要です。

- 企業・団体などの公式プレスリリース

- 公共機関が発表する公式文書・報告書

- 著作権者が明示的に転載を許可しているコンテンツ

- 一部の教育機関や研究機関が提供するオープンアクセスの学術論文

- 著作権保護期間が終了した古典作品やパブリックドメインの資料

- 著作権者が転載許可を明示しているブログ記事やホームページのコンテンツ

ただし、転載が許可されているコンテンツでも出典の明示は必要です。

「出所の明示」「転載コンテンツとオリジナルコンテンツの区別」などのためにも、転載ルールを適切に守りましょう。

上記4ケースの場合は転載となるケースが多い

上述した4つのケースは、引用ではなく転載を活用するのが一般的です。

引用は自分の主張の補強、転載は他者の著作物の紹介といった目的で活用されるのが大きな違いです。

引用と転載の違いについて、以下の表にまとめました。

| ポイント | 引用 | 転載 |

|---|---|---|

| 量と範囲 | 他者の著作物の一部を短く抜粋して使用 | 他者の著作物をより長い範囲で、または全体的に使用 |

| 主従関係 | 自身の著作物が主で、引用部分が従となる関係を明確にする必要がある | 転載部分が主要な内容を占める場合が多い |

| 許諾の必要性 | 適切なルールに従えば著作権者の許諾は不要 | 原則として著作権者の許諾が必要 |

| 目的 | 自身の主張や意見を補強するために使用 | 他者の著作物そのものを紹介する目的で使用する場合が多い |

| 明確な区別 | 引用部分を明確に区別する必要がある | 全体を使用するため、区別が不要な場合もある |

| 出典の明示 | 出典を明示する必要がある | 許諾を得たうえで、通常は出典を明示 |

引用と転載の違いを十分に理解し、それぞれ適切に使い分けられるようにしましょう。

引用と参考・参照・出典・参考文献の違い

引用や転載のほかにも、以下のようなルールがあります。

| 用語 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 参考 | 自身の著作物において参考にした情報や資料 | 詳細な引用や具体的な参照を必要としない |

| 参照 | 特定の情報源を具体的に示して利用する行為 | 情報の出典を示すが、直接的な引用はしない場合が多い |

| 出典 | 情報元となる資料や著作物 | 引用や参照元となる情報源を明示する |

| 参考文献 | 研究や論文などで参考にした文献リスト | すべての参考資料を網羅的に示す |

それぞれの活用方法を理解し、適切に使い分けてコンテンツの信頼性向上に努めましょう。

参考

参考は著作物の内容を要約したり、アイデアを参照して自分の言葉で表現しなおしたりする行為です。

ただし、表現が著作物と酷似している場合は、著作権侵害に問われる可能性があるため注意しましょう。

なお、参考・参照・出典・参考文献などいずれの場合も出典の明示が望ましいとされています。

著作物の内容をそのまま使う引用とは違い、参考では他者のコンテンツの内容から自分の意見を考えたときに利用します。

参照

参照は参考とよく似ていますが、図表・文書などの資料に対して使われるケースが多いです。

参照はイメージとして、参考より狭い範囲で具体的な形のある図表・文書・資料を指す傾向があります。

参照・参考の違いを、以下の表にまとめました。

| ポイント | 参照 | 参考 |

|---|---|---|

| 対象の具体性 | より具体的な形のあるもの(図表・文書など)を指す傾向がある | より広い範囲の情報源やアイデアを指す |

| 使用の文脈 | 特定の情報や数値を確認するさいに使われることが多い | アイデアや考え方のヒントを得るさいに使われることが多い |

| 明示の必要性 | 元の情報源をより明確に示すのを期待される | 情報源の明示は望ましいが、参照ほど厳密である必要はない |

| 使用範囲 | 学術的な文脈でより頻繁に使用される | より一般的な文脈で幅広く使用される |

| 情報の扱い方 | 情報元をより直接的に利用する傾向がある | 情報元から自分の考えを発展させるさいに使用されるケースが多い |

出典

出典とは、引用や転載されたコンテンツの出所である書物や情報源を指します。

多くのケースでは引用・参考で事足りるため、ホームページ上で出典はあまり頻繁に使われません。

ただし、他者ホームページのスクリーンショットを掲載する場合、画像の下に出典を明記するケースはときどき見られます。

参考文献

参考文献は、コンテンツを作成するときに参考にした書籍・文献・資料などのリストです。

用途としては「参考」とほとんど同じで、自分の意見の根拠やアイデアとなった「他者の著作物」です。

ホームページで守るべき引用ルール

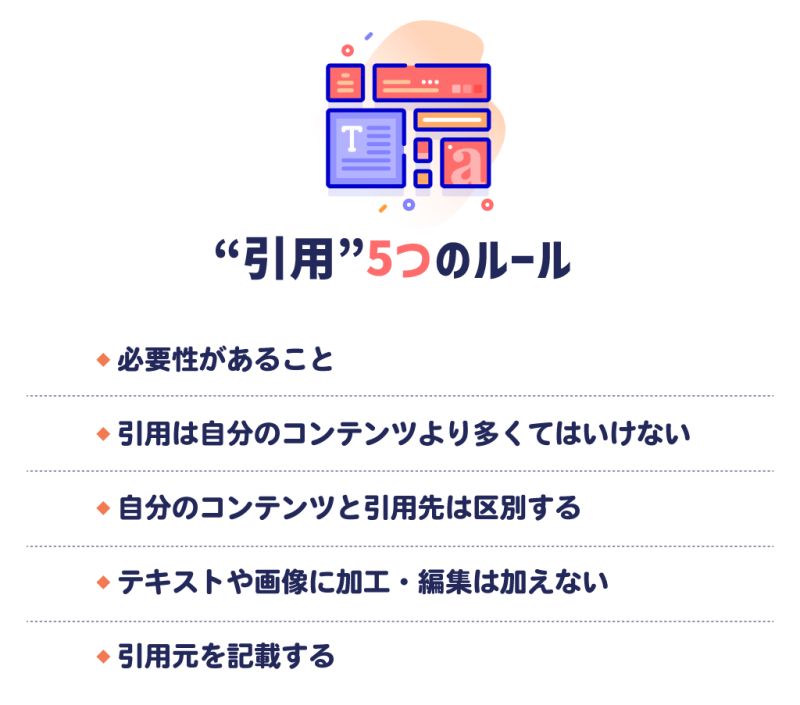

ホームページで他者の著作物を引用するなら、以下5つのルールを守りましょう。

- 必要性があること

- 引用は自分のコンテンツより多くてはいけない

- 自分のコンテンツと引用先は区別する

- テキストや画像に加工・編集は加えない

- 引用元を記載する

最初は手間がかかりますが、慣れればスムーズに引用できるようになります。

必要性があること

他者の著作物の引用には、明確な目的と必要性が求められます。

ホームページ上の引用は、「主張や論点の補強」「批評・分析」など必要不可欠な場合のみおこないましょう。

たとえば、小説の批評でどうしても主人公のセリフの引用を必要とする場合などが当てはまります。

引用は自分のコンテンツより多くてはいけない

引用はあくまで補強であり、自分のコンテンツ量より多くてはいけません。

たとえば、引用したコンテンツのほうが多くなった場合、無断転載と認識される可能性があります。

引用部分は必要最小限に抑え、質的・量的に自分のコンテンツを主体にするよう注意してください。

自分のコンテンツと引用先は区別する

ホームページ上の引用では、自分のコンテンツと引用部分を明確に区別しなくてはいけません。

一般的には、引用部分を「引用符で囲む」「インデントを変える」「異なるフォントにする」といった方法で区別します。

オリジナルコンテンツと引用部分を、読者が容易に区別できるようにしましょう。

テキストや画像に加工・編集は加えない

引用するテキストや画像に、加工・編集を加えてはいけません。

加工・編集を加えないのは、著作者の意図を尊重して正確な情報を読者に伝えるためです。

他者が作成した著作物を無断で加工・編集する行為は、同一性保持権違反になります。

引用部分の加工・編集をおこなうと、著作権侵害に問われる可能性があるため注意しましょう。

引用元を記載する

テキストや画像を引用する場合は、引用元を必ず記載する必要があります。

以下の箇条書きを参考に、該当する情報を明記したうえで引用をおこないましょう。

- 著者名

- 作品のタイトル

- 出版社(発行元)

- 出版年(発行年)

- 引用箇所のページ番号

- 引用元のURL

- 引用元のサイト名

- 引用した日時

引用元を明記すれば読者も情報源を確認できるため、コンテンツやホームページの信頼性向上につながります。

ホームページ上での引用の正しい書き方

ホームページ上での引用の書き方について、以下のポイントを解説します。

- 画像を引用するときの書き方

- ほかのホームページのテキストを引用するときの書き方

- 引用タグの書き方

- SNS投稿を引用するときの書き方

- YouTube動画を引用するときの書き方

- 参考文献の書き方

引用するコンテンツによって書き方が異なるため、コンテンツ作成前にポイントを押さえておきましょう。

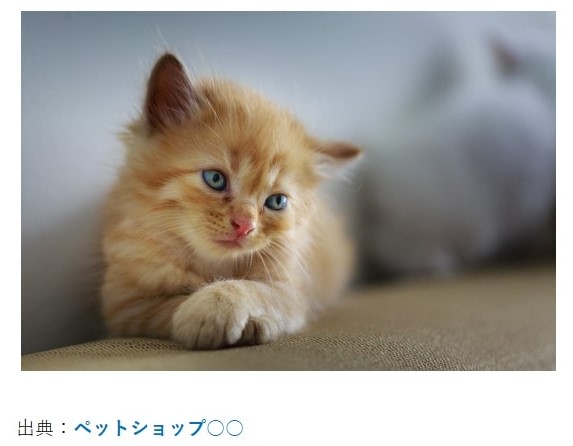

画像を引用するときの書き方

画像を引用するときは「出典:出典元のホームページ名とリンク」を記載します。

上記の画像は、「出典元」が記載されているため一見すると問題がないように見えます。

しかし、「自分のコンテンツと引用先はわかりやすく区別する」という引用ルールが守られておらず問題があります。

正しくは上記のように引用タグを使い、画像と自分のコンテンツをわかりやすく区別しましょう。

ほかのホームページのテキストを引用するときの書き方

ほかのホームページのテキストを引用するときも、上記画像のように引用符で引用部分を囲みましょう。

引用元がホームページやPDF資料の場合、以下のように記載するのが一般的です。

引用:ホームページ名「記事タイトル(リンク)」

複数の引用元・引用記事がある場合は、カンマ区切りにして記載してください。

引用:ホームページ名A「記事タイトルA(リンク)」,ホームページ名B「記事タイトルB(リンク)」,「記事タイトルC(リンク)」

引用タグの書き方

テキストや画像を自分のホームページ内に引用するときには、引用タグを使いましょう。

引用タグを使用すれば、Googleなどの検索エンジンに引用したコンテンツだと伝えられます。

長い文章の引用には「blockquote」、文中の一部のみの場合は「q」を引用タグとして使用します。

なお、「cite」タグは引用部分の出典を示すために利用されるHTMLタグです。

引用タグの活用例は、以下のとおりです。

<blockquote>

<p>引用元の情報から引用:</p>

<cite><a href="引用元のURL">引用元の情報</a></cite>

</blockquote><p>文章を書く技法は多くの人にとって重要です。山田太郎は「<q>文章の技法が重要である</q>」と述べています。</p>

<p>この技法については、<cite>山田太郎. 『文章の技法』. 日本出版社, 2020</cite>で詳しく解説されています。</p><blockquote>

<p><img src="画像のURL" alt="代替テキスト"></p>

<p>出典:<cite><a href="引用元のURL">引用元の情報</a></cite></p>

</blockquote>

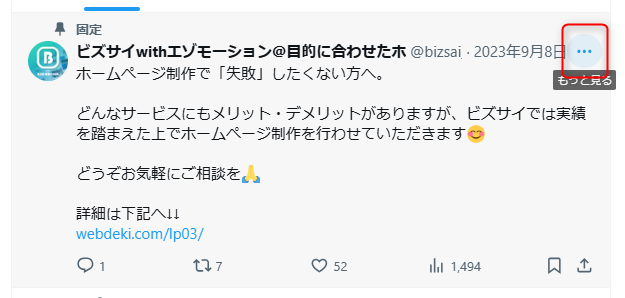

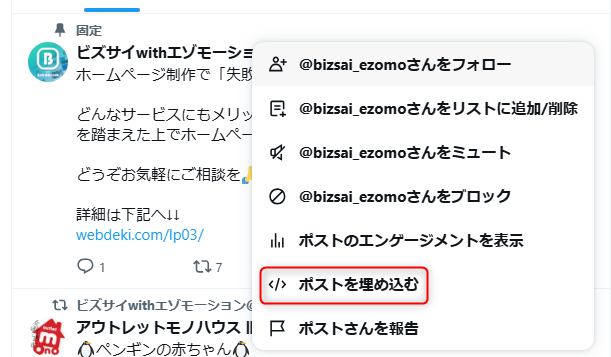

SNS投稿を引用するときの手順

SNSごとに書き方が異なるため、X・Facebookそれぞれの引用方法を紹介します。

X

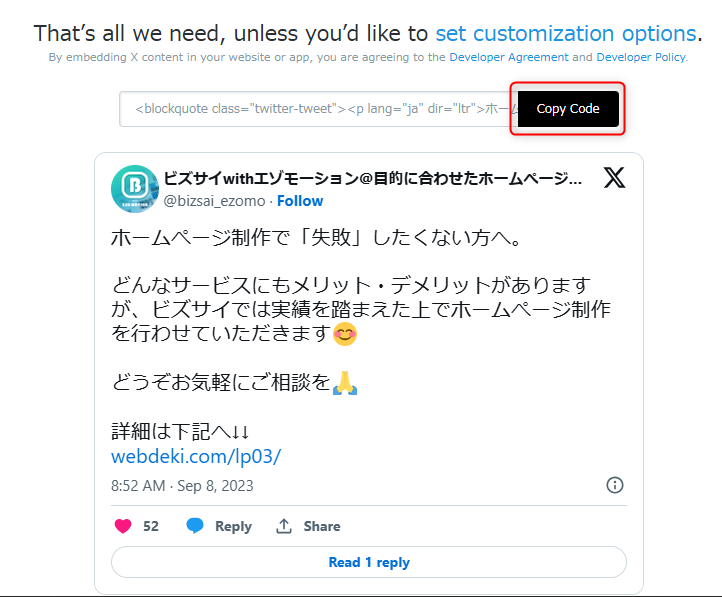

X(旧:Twitter)の投稿を引用する手順は、下記のとおりです。

出典:X

引用したいポストを見つけたら、「…」→「ポストを埋め込む」を選択します。

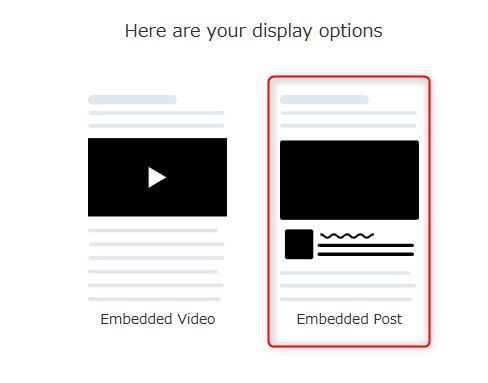

英語で動画・ポストどちらの埋め込みかを選択する画面になるので、「Embedded Post」をクリックしてください。

HTMLコードが発行されるのでコピーし、ホームページに貼り付けましょう。

発行されたHTMLコードに引用タグなどが含まれているため、画像やテキストと異なり貼り付けるだけで完了です。

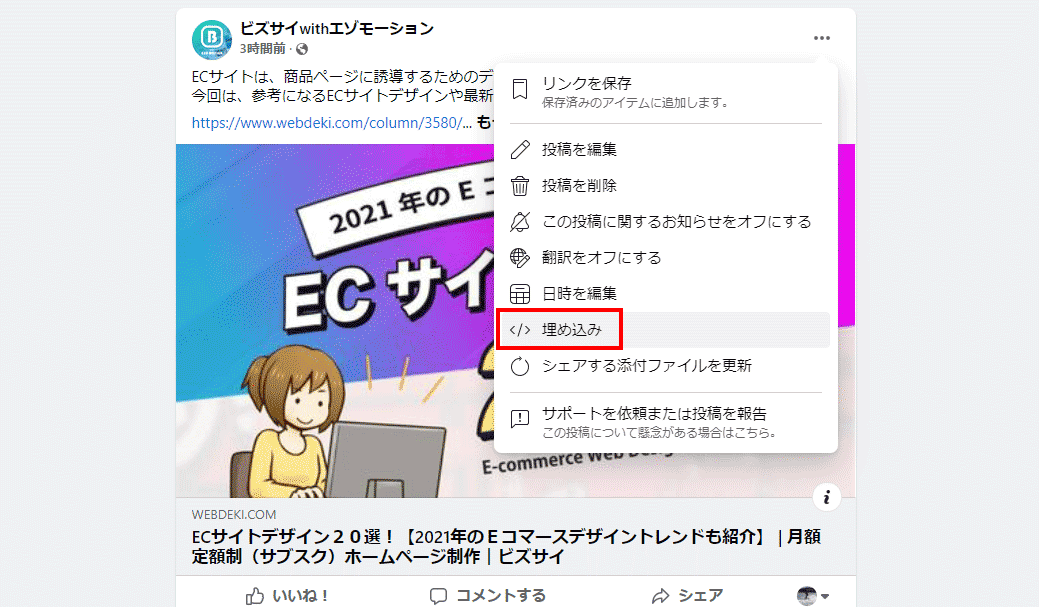

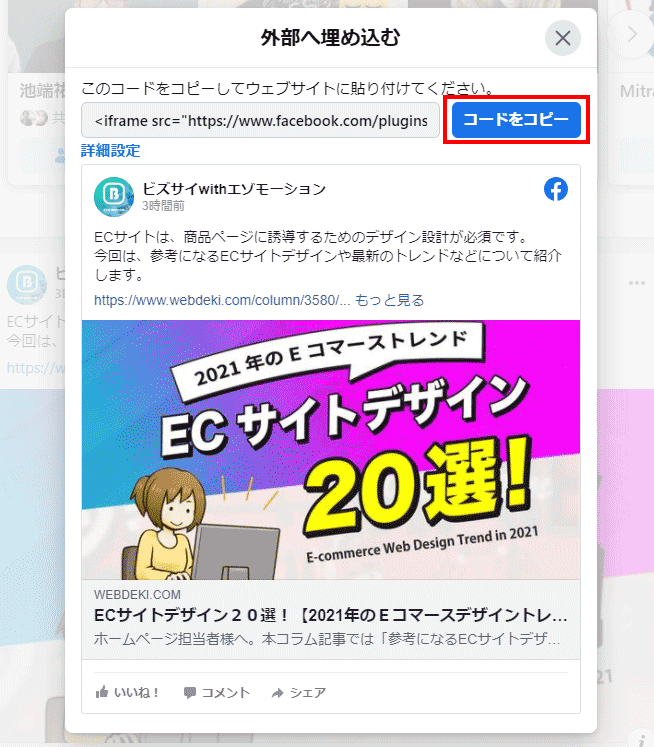

Facebookの投稿を引用する手順は、下記のとおりです。

出典:Facebook

引用したい投稿を見つけて、「…」→「埋め込み」を選択します。

HTMLコードが発行されるのでコピーし、自分のホームページに貼り付けましょう。

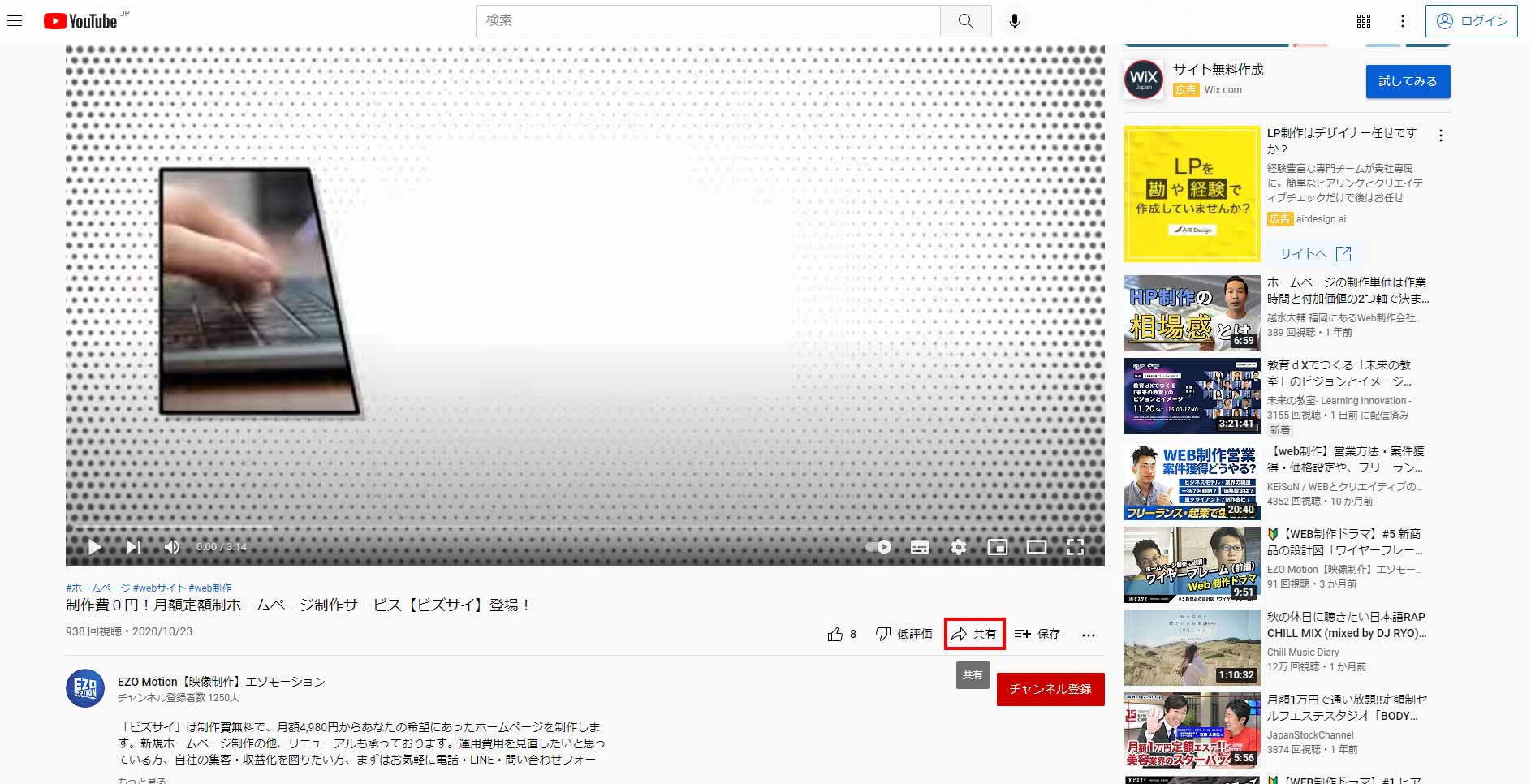

YouTube動画を引用するときの手順

YouTube動画を引用するときの手順は、下記のとおりです。

出典:YouTube

引用したい動画ページを見つけたら、「共有」を選択します。

「埋め込む」を選択するとコードが発行されるのでコピーし、自分のホームページに貼り付けましょう。

参考文献の書き方

参考文献を引用し、出典をホームページに記載する場合はいくつかの方法があります。

出典の媒体によって書き方が多少異なるため、以下の内容を参考にしてください。

書籍の場合

▼書き方の例

著者名. 『書籍名』. 出版社, 出版年.

▼実例

村上春樹. 『1Q84』. 新潮社, 2009.

雑誌論文の場合

▼書き方の例

著者名. 「論文タイトル」. 『雑誌名』. 巻号, ページ, 発行年.

▼実例

佐藤一郎. 「日本の経済政策」. 『経済学研究』. 第50巻3号, pp.123-145, 2022.

Webサイトの場合

▼書き方の例

著者名(わかれば). 「ページタイトル」. Webサイト名. 更新日(わかれば). URL(アクセス日)

▼実例

総務省. 「情報通信白書」. 総務省ホームページ. https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ (2024年7月16日アクセス)

新聞記事の場合

▼書き方の例

著者名(わかれば). 「記事タイトル」. 『新聞名』. 発行日, 朝刊/夕刊, ページ.

▼実例

「新型コロナ感染者数の推移」. 『朝日新聞』. 2024年7月15日, 朝刊, p.3.

なお、ダブルクォーテーションを使用する書き方は英語圏の形式です。

もし、出版年が不明な場合は「n.d.」(no date)と記載し、順序は著者名のアルファベット順・五十音順で並べましょう。

ホームページの引用ルールを破ると損害賠償請求や罰則が科される

ホームページにおける引用ルールを破った場合の「民事上のペナルティ」「刑事上の罰則」について紹介します。

民事上のペナルティ

無断転載などで著作権が侵害された場合、著作権者は下記4つの請求が可能です。

| 請求権の種類 | 概要 |

|---|---|

| 侵害行為の差止請求(著作権法第112条1項) | 著作権者は侵害行為の停止や予防を請求でき、侵害物や使用機器の廃棄も含む |

| 損害賠償請求(民法第709条) | 著作権者は侵害者に対して損害賠償を請求でき、損害額の算定には特別な規定がある |

| 名誉回復措置(著作権法第115条) | 著作権者は名誉や声望の回復措置を請求でき、謝罪広告の掲載などが含まれる |

| 不当利得返還請求(民法第703条) | 民法第703条に基づき、著作権侵害で得た利益の返還を請求できる |

上記の請求が当事者間で解決できない場合、最終的には裁判所に訴えて判決を仰ぐ形になります。

刑事上の罰則

著作権者が告訴すると、裁判によって刑事罰が科せられる可能性があります。

著作権侵害における刑事罰は著作権法第119条1項で、以下のように定められています。

- 最大10年の懲役

- 最大1,000万円の罰金

- または、上記の両方

効果的な引用の仕方がSEOに与える影響

効果的な引用の仕方がSEOに与える影響について、以下の2点から解説します。

- コンテンツの信頼性向上

- オリジナルコンテンツと引用のバランス

引用を効果的に活用し、ユーザーに役立つ信頼性の高いコンテンツを目指しましょう。

コンテンツの信頼性向上

効果的に引用を用いて、ホームページやコンテンツの信頼性向上を目指しましょう。

信頼できる情報源や専門家の意見を引用すると、コンテンツの信頼性が向上します。

信頼性の向上はGoogleが重視するE-E-A-Tの強化につながり、ホームページの評価を上げます。

E-E-A-Tとは、Experience (経験)・専門性(Expertise)・権威性(Authoritativeness)・信頼性(Trustworthiness)の頭文字をとったGoogleの評価基準です。

信頼性の高いコンテンツは、検索ユーザーを満足させることにつながり、最終的にSEO評価でプラスに働くでしょう。

オリジナルコンテンツと引用のバランス

オリジナルコンテンツと引用コンテンツのバランスを適切に保つと、SEO効果を高められます。

基本的にはコンテンツの大部分をオリジナルな内容で構成し、引用コンテンツはあくまで補足的に使用するのが望ましいです。

引用をするなら、単にほかのソースの情報を繰り返さず独自の分析や解釈を加えましょう。

独自の解釈・分析によってコンテンツに付加価値を与え、読者にもオリジナルな視点を提供できます。

ホームページの信頼性を高める引用元の選び方

ホームページの信頼性を高める引用元の選び方のポイントは、以下のとおりです。

- 公式サイト・政府発表などの一次ソース

- 著者が専門家

- 論文・書籍

- 信頼性があるメディア

信頼性の高い引用元を慎重に選び、ホームページの信頼性向上によるアクセスアップを目指しましょう。

公式サイト・政府発表などの一次ソース

公式サイトや政府発表などの一次ソースを引用元に選ぶと、コンテンツの信頼性と権威性が大幅に向上します。

公式サイトや一次ソースは情報源として正確性が高く、専門家や権威ある機関によって慎重に検証されています。

公式サイト・政府発表などの一次ソースに該当する例は、以下の表のとおりです。

| 一次ソースの例 | 概要 |

|---|---|

| 政府機関の公式発表 | 各国の政府機関から発表される公式の声明やデータ、政策発表 |

| 大学や研究機関の公式サイト | 大学や研究機関が提供する公式の研究成果や論文、教育資料 |

| 国際機関の公式サイト | 国際的な組織や機関が提供する公式の報告書、データ、国際的な政策提言 |

| 大手企業の公式サイト | 企業が公式に発表する商品情報、財務報告、プレスリリース、企業の方針 |

| 専門学会の発表資料 | 専門学会が提供する最新の研究発表や会議の資料、学会誌の論文 |

| 公的研究機関のレポート | 国立や公的な研究機関が発行する研究レポート、分析結果 |

一次ソースを使用すれば情報の鮮度と直接性を確保でき、誤解や歪みのリスクを最小限に抑えられます。

引用コンテンツを引用する「孫引き」は避けて、一次ソースを引用元にしてホームページの価値を高めましょう。

著者が専門家

著者が専門家である引用元は、コンテンツの信頼性と価値を大きく高めます。

たとえば、法律関連のコンテンツを作成する場合、専門家である弁護士の見解は信頼性の高いと判断できます。

また、専門家の記事・見解はわかりづらい複雑な事柄を、わかりやすくかみ砕いているケースが多いのも強みです。

専門家の見解を引用する場合は多角的に調査し、両論併記するのも信頼性を担保するための方法の一つです。

論文・書籍

論文や書籍を引用元とすると、コンテンツの信頼性アップとトピックの深掘りが実現します。

論文や書籍は専門家によって執筆され、厳密な査読や編集を経ているため信頼性が高い情報源です。

論文を効果的に検索できるデータベースは、以下のとおりです。

| データベース名 | 概要 |

|---|---|

| Google Scholar | Googleが提供する学術文献に特化した検索エンジン 幅広い分野の学術論文、書籍、学位論文などを検索可能 |

| PubMed | 米国国立医学図書館(NLM)が提供する生命科学・生物医学分野の文献データベース MEDLINEなどを含む |

| Web of Science | Clarivate Analytics社が提供する引用索引データベース 自然科学・社会科学・人文科学の主要な学術雑誌を収録 |

| Scopus | Elsevier社が提供する抄録・引用文献データベース 科学・技術・医学・社会科学・人文科学分野の文献情報を広く収録 |

信頼性のある論文や書籍の引用により、コンテンツの長期的な影響力と価値を高めましょう。

信頼性があるメディア

信頼性の高いメディアを引用元とすると、コンテンツの信頼性と価値が向上します。

信頼性が高いと一般的に考えられているメディアは、以下のとおりです。

| メディア種別 | 具体的なメディア名 |

|---|---|

| 新聞 | 読売新聞・朝日新聞・毎日新聞 日本経済新聞・地方紙の主要紙など |

| テレビ | NHK・民放キー局・ローカル局など |

| ラジオ | NHKラジオ・民放ラジオ局など |

| 通信社 | 共同通信社・時事通信社など |

| 国際メディア | BBC・CNN・ロイター・AP通信など |

| 経済誌 | 日経ビジネス・東洋経済・週刊ダイヤモンドなど |

信頼性の高いメディアは長期的な報道実績により、特定のトピックの歴史的文脈や発展経緯を理解するうえで貴重な情報源です。

まとめ

今回のコラム記事では、ホームページにおける引用の正しい書き方を紹介しました。

ホームページで引用が必要な理由は、下記の2つです。

- 著作権侵害として訴えられないようにするため

- コンテンツの根拠を提示するため

ホームページ上の引用ルールは、下記のとおりです。

- 引用する必要性があること

- 引用は自分のコンテンツより多くてはいけない

- 自分のコンテンツと引用先はわかりやすく区別する

- テキストや画像に加工・編集は加えない

- 必ず出典元を明記する

引用のルールを守らず、著作権侵害とみなされると民事・刑事でのペナルティや罰が科せられる可能性があります。

引用のルールを十分に理解し、著作権侵害にならないコンテンツ作成を心がけましょう。

まずは無料でご相談ください。

お問い合わせ・ご相談や、公開後の修正依頼などに関しては、いずれかの方法にてお問い合わせください。

※年末年始・土日祝は定休日となります

※受付時間 9:00~17:30