問い合わせフォームのスパム対策8選【迷惑メール対策は絶対にすべき】

近年、問い合わせフォーム(入力フォーム)を通じて届くスパムメールが増加しています。

スパムメールとは、受信者の意向を無視して一方的に送り付ける迷惑メールです。

問い合わせフォームをスパム対策しないと、ウイルス感染や個人情報の流出などのリスクがあります。

一方、問い合わせフォームのスパム対策を実施するうえで、以下の疑問や課題が生じるはずです。

『スパム対策って具体的に何をするの』

『スパムメールの危険性があまり理解できていない』

『自身のホームページに合ったスパム対策が知りたい』

本記事では、問い合わせフォームのスパム対策8選を紹介しています。

併せて、問い合わせフォームのスパム対策をすべき理由、スパムメールの仕組み、WordPressのスパム対策なども解説しています。

問い合わせフォームのスパム対策がまだという人は、ぜひ参考にしてください。

※2024年8月23日:記事の情報を更新しました

問い合わせフォームのスパム対策をすべき3つの理由

ホームページに問い合わせフォームを設置する場合、スパム対策は必須です。

スパム対策をすべき理由は、主に3つあります。

- ウイルス感染

- 個人情報の流出

- 企業の信頼性が下がる

詳しく解説するので、スパムメールの危険性を理解しましょう。

ウイルス感染

問い合わせフォームのスパム対策をしていないと、ウイルス感染のリスクがあります。

近年のウイルスメールは手口が巧妙化しており、担当者が気づかないうちに感染している事例も増えています。

ウイルス感染といえば「URLのクリック」「添付ファイルを開く」などをしなければ感染しないと思っている方も多いですが、これは間違いです。

メールを開いただけでウイルスに感染し、担当者が気付かないうちにパソコンが乗っ取られるケースもあるため、スパム対策は実装しましょう。

個人情報の流出

問い合わせフォームのスパム対策をしていないと、個人情報の流出にもつながります。

ウイルス感染から個人情報が流出するのに加えて、問い合わせフォームに脆弱性があると、フォームに不正なSQLを注入する「SQLインジェクション」という攻撃を受けるリスクが高まります。

サイバー攻撃を受けると、個人情報の流出や改ざんがされるので、スパム対策だけではなく脆弱性を狙った攻撃への対策も必要です。

企業の信頼性が下がる

問い合わせフォームのスパム対策をせずに個人情報の流出などが発生すると、企業の信頼性が下がります。

長年築いていた信頼を一気に失ってしまうため、企業としては大きなダメージです。

また、ユーザーから信頼を失うだけではなく、被害状況の調査・損害賠償請求・システム修復などに莫大な費用がかかる可能性もあると覚えておきましょう。

問い合わせフォームへ送信されるスパムメールの仕組み

問い合わせフォーム経由で送信されるスパムメールの仕組みを理解しましょう。

問い合わせフォームを通して届くスパムメールの原因の多くは、スパムbot(スパムボット)というロボットです。

スパムbotにはフォーム内の入力内容がプログラムされており、Web内を巡回しながら問い合わせフォームへの自動入力を繰り返しています。

問い合わせフォームの項目に悪質なURLやウイルスを仕込んで、担当者がそれを開くとウイルス感染します。

スパムメールの種類

スパムメールには、「標的型メール」「ウイルス型メール」といった種類があります。

それぞれの特徴を理解して、スパム対策にいかしましょう。

標的型メール

標的型メールとは、特定の企業・組織を標的にして、個人情報や機密情報を盗もうとするメールです。

一般的な問い合わせ内容のような件名のスパムメールに、マルウェアを仕込んだファイルが添付されるケースが多いです。

マルウェアとは、デバイスやネットワークに被害をもたらすのを目的とした、悪意のあるソフトウェアの総称になります。

標的型メールは、通常の問い合わせメールと区別がつきにくいため、注意すべきスパムメールです。

ウイルス型メール

ウイルス型メールとは、ウイルスを仕込んだメールです。

問い合わせフォームを経由して送られたメール内にあるURLや添付ファイルを開くと、コンピューターがウイルス感染します。

ウイルス感染の主なリスクは、コンピューターが乗っ取られる、個人データが盗まれる・破壊されるなどです。

サイバー攻撃をする犯罪者は、足がつかないようにウイルスで乗っ取ったコンピューターからサイバー攻撃を仕掛けることもあるので、犯罪者に仕立てられる危険性があります。

代表的な問い合わせフォームのスパム対策8選

問い合わせフォームの代表的なスパム対策を8つ紹介します。

以下の内容を参考にして、スパム対策を実装しましょう。

- Google reCAPTCHA v3を設置

- 問い合わせフォームに必須項目を設ける

- アクセス制限

- ハニーポットを使用する

- 問い合わせフォームのバージョンを最新にする

- リンクを禁止する

- 自動返信機能の解除

- 新規フォームの設置

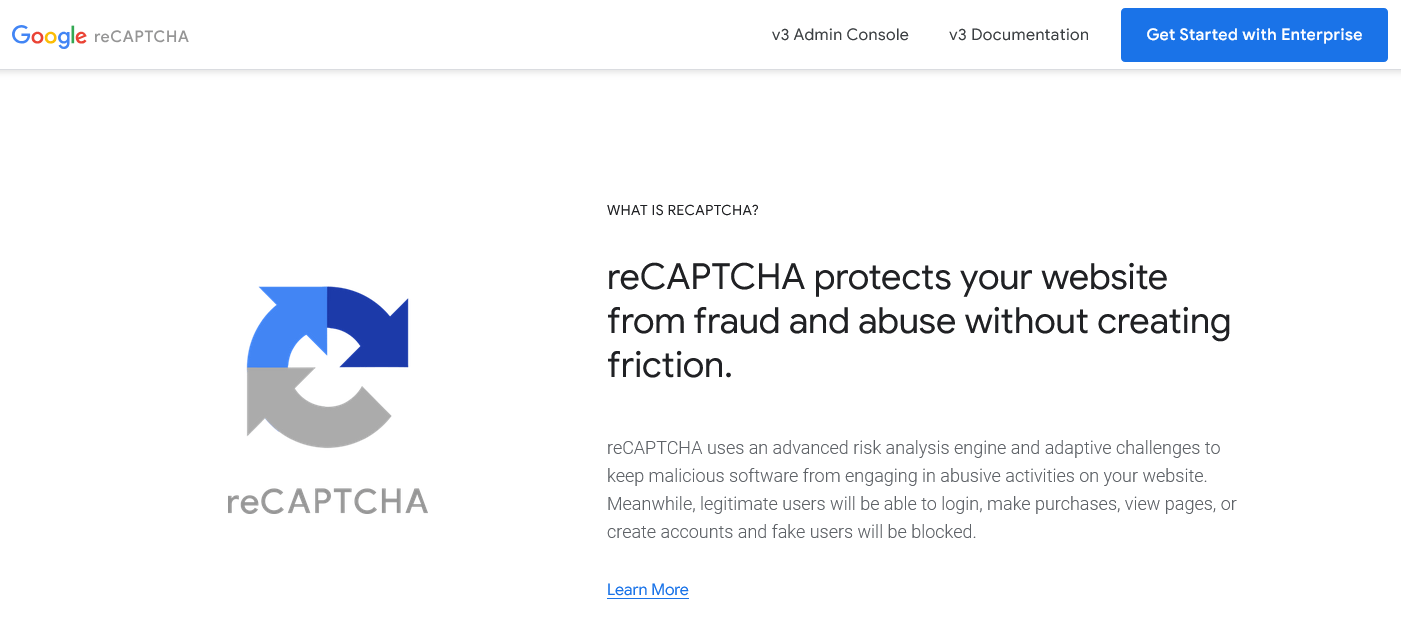

1.Google reCAPTCHA v3を設置

問い合わせフォームにGoogle reCAPTCHA v3を設置してスパム対策しましょう。

reCAPTCHA(リキャプチャ)とは、Googleが提供しているbotなど悪質なアクセスからホームページを守ってくれる機能です。

最新版のreCAPTCHA v3では、AIがユーザーのWebページ内での行動をスコアで算出してbot判定をします。

スコアが一定に達しないユーザーは、メールやSMSで2段階認証をおこなうので、スパムbotによる攻撃を大幅に減らせます。

Google reCAPTCHA v3の導入方法は、以下のとおりです。

- Google reCAPTCHAの専用ページにアクセス

- ホームページの登録をして「サイトキー」「シークレットキー」を取得

- ホームページへの実装

- サーバーサイドでの実装

reCAPTCHAは無料で利用できるので、スパム対策のためにも問い合わせフォームに実装しましょう。

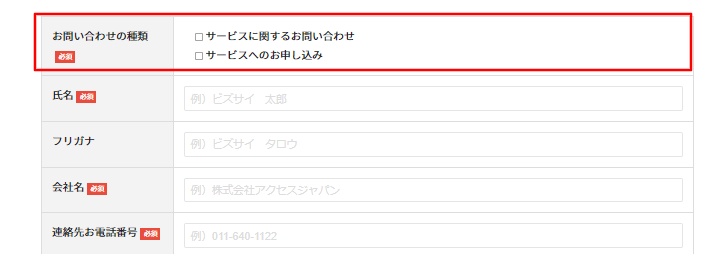

2.問い合わせフォームに必須項目を設ける

問い合わせフォームに必須項目を設けましょう。

フォームの入力項目を必須にすると、スパムbotが簡単に自動送信できなくなります。

また、入力フォームとチェックボックスの併用なども有効なスパム対策となるので、実行してみてください。

3.アクセス制限

アクセス元のIPアドレスを特定した場合、アクセス制限をすることでスパム対策ができます。

事前のスパム対策ではないですが、スパムbotによる連続投稿を防ぐのに有効な方法です。

一方、相手がアクセス元のIPアドレスを変更すれば、問い合わせフォームからスパムメールがふたたび送信される可能性があります。

アクセス制限だけでは、完全なスパム対策にはならないので注意が必要です。

なお、アクセス制限の設定は専門知識が必要なので、ホームページ作成を外部委託した場合は制作会社に相談をしましょう。

ツールでお問い合わせフォームを作成した場合は、アクセス制限の機能がないかツールの公式サイトなどで確認してください。

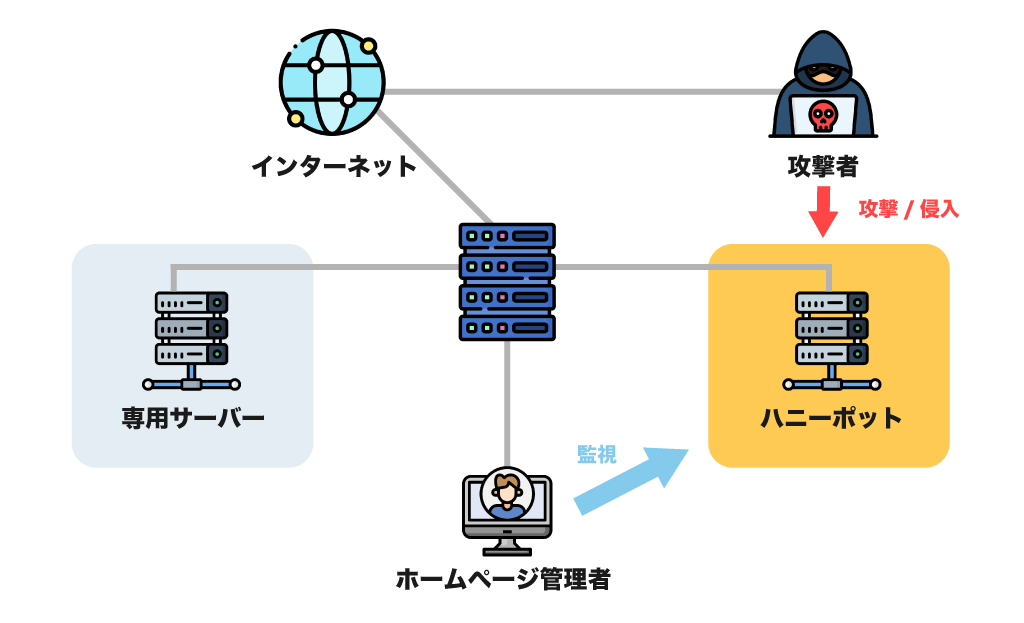

4.ハニーポットを使用する

ハニーポットとは、侵入者をおびき寄せるための「罠」のようなシステムです。

ハニーポットの活用で、どういった手口なのか調査できます。

問い合わせフォームに追加するハニーポットはユーザーには見せず、スパムbotにしか表示されないようにします。

ハニーポットは悪質な手口を可視化できるので、今後のスパム対策の参考になります。

なお、ハニーポットの構築は専門知識が必要なので、制作会社に相談するとよいでしょう。

5.問い合わせフォームのバージョンを最新にする

問い合わせフォームの作成ツールを利用している方は、最新バージョンを更新することでスパム対策につながります。

ツールの多くは、機能の追加・セキュリティ対策・バグ修正などを目的としてアップデートを定期的にしています。

問い合わせフォーム作成ツールの最新バージョンは、基本的にスパム対策が強化されているので、アップデートの対応をすべきです。

ツールのバージョンアップは、手動または自動のどちらかでおこないます。

WordPressのプラグインでお問い合わせフォームを設置している場合は、プラグインを最新版のバージョンに更新しましょう。

ただし、プラグインの更新でエラーを起こすこともあるので、事前にバックアップをすると安心です。

6.リンクを禁止する

直接的なスパム対策ではありませんが、問い合わせフォームにリンクの入力・貼り付けを禁止にすると、担当者が誤ってクリックするのを防げます。

WordPressでホームページを作成した場合、プラグインのPerfmattersを導入すると、問い合わせフォームやコメントに対するリンクを禁止にできます。

一方、問い合わせの内容によってリンクの入力・貼り付けが必要なケースもあるでしょう。 問い合わせフォームでリンクを禁止しても問題はないのか検討しましょう。

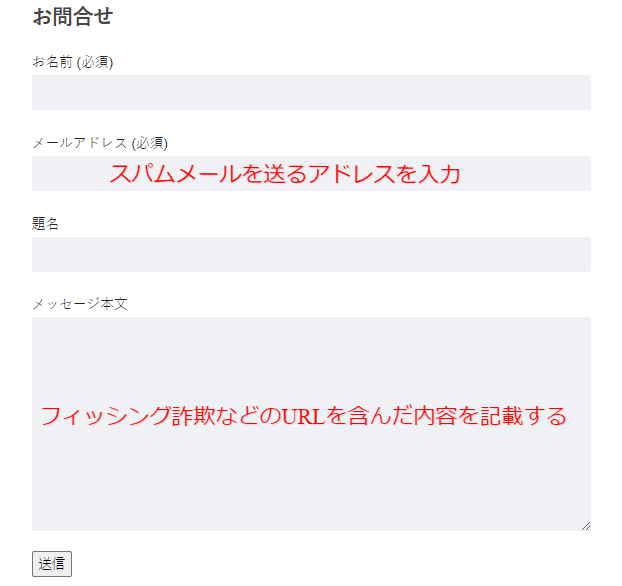

7.自動返信機能の解除

問い合わせフォームで自動返信機能を利用している場合、機能の解除でスパムメールの送信を防ぐのが可能です。

自動返信機能とは、フォームを送信したあと送信者のメールアドレス宛に自動でメールを送る機能です。

自動返信機能は業務の効率化や相手に好印象を与えるメリットがある一方、自動返信機能を悪用したスパム行為がおこなわれています。

たとえば、「メールアドレス=スパムメールを送る第三者のアドレス」「メッセージ本文=悪質なURL」を入力して送信すると、自動返信メールがスパムメールになるのです。

そのため、受信者である第三者がホームページ運営者に対して信頼性を失い、メール・サーバーがブラックリストに登録される恐れがあります。

スパム対策の観点でいえば自動返信機能は解除すべきですが、自動返信メールはさまざまなメリットがあるのも事実です。

自動返信機能の解除が難しい場合は、reCAPTCHAやIPアドレスの制限などのスパム対策をしましょう。

8.新規フォームの設置

スパムメールが大量に届いているときには、問い合わせフォームを新たに作成したほうがよいケースもあります。

問い合わせフォーム作成ツールによっては、スパム対策が十分でない可能性もあります。

セキュリティ対策がしっかりとしたツールに乗り換えるのも検討するとよいでしょう。

【WordPress】問い合わせフォームのスパム対策

WordPressでホームページを作成した方向けに、問い合わせフォームのスパム対策を2つのケースで紹介します。

Contact Form 7のスパム対策

Contact Form 7は、WordPressで作成したホームページに問い合わせフォームを設置するためのプラグインです。

代表的な特徴が以下のとおりです。

- 日本人が開発者

- 無料で利用可能

- 日本語の公式サイトがある

- 公式のサポートフォーラムがある

ホームページの作成に慣れていない人でもContact Form 7は使いやすく、多くのホームページで活用されています。

Contact Form 7の代表的なスパム対策は、Google reCAPTCHA v3を活用して不正なフォーム送信を遮断することです。

不正なフォーム送信の遮断のやり方を、以下のステップで紹介します。

- reCAPTCHAからホームページを登録して「サイトキー」「シークレットキー」を取得

- WordPressの管理画面から「サイトキー」「シークレットキー」を入力

そのほか、Contact Form 7のスパム対策は下表になります。

| おすすめのスパム対策 | 特徴 |

|---|---|

| 承諾確認チェックボックス | 特定の条件への送信者の同意を確認するチェックボックス |

| クイズ | 人間が答えられそうな質問に回答するツール |

| 禁止用語リスト | リストを使って特定の単語やIPアドレスをブロックする |

Contact Form 7を利用していない方

問い合わせフォームの作成にContact Form 7以外のプラグインを活用している方向けのスパム対策は、reCAPTCHA v3の活用もしくはAkismetの活用です。

Akismet(アキスメット)とは、WordPressのコメント欄に投稿されたスパムコメントを、自動的に専用フォルダに振り分けるプラグインです。

プラグインの活用で、ホームページの管理者は迷惑なスパムコメントを手動で削除する必要がなくなります。

AkismetはWordPressに標準搭載されているため、基本的に新たにインストールする必要はありません。

Akismetを有効にする方法は、以下のとおりです。

- WordPressの管理画面からAkismetを有効化する

- Akismetのアカウントを設定する

- WordPressの管理画面からAkismetのAPIキーを入力する

Akismeには「Personal」「Plus」「Enterprise」の3つの料金プランがあり、無料版のPersonalを利用してもスパム対策が可能です。

ただし、Personalでは商用利用は不可となる点にご注意ください。

商用利用のホームページでAkismetを利用するさいは、有料プランのPlusまたはEnterpriseのいずれかを申し込みましょう。

まとめ

問い合わせフォームのスパム対策を紹介しました。

スパム対策をしないと、ウイルス感染や個人情報の漏洩などのリスクがあり、企業の信頼性が下がる恐れがあります。

そのため、以下のスパム対策を実施しましょう。

- Google reCAPTCHA v3を設置

- 問い合わせフォームに必須項目を設ける

- アクセス制限

- ハニーポットを使用する

- 問い合わせフォームのバージョンを最新にする

- リンクを禁止する

- 自動返信機能の解除

- 新規フォームの設置

問い合わせフォームの作成・設置を制作会社に委託した場合は、スパム対策の相談をしましょう。

また、当サイト「ビズサイ」ではホームページ制作サービス(サブスクリプション)を提供中です。

低コストでオリジナルデザインのホームページを作成しており、公開後も保守管理や更新代行などのサポートをしています。

問い合わせフォームを含むホームページはセキュリティ対策を施しているので、新規開設やリニューアルをご検討の方はビズサイにお任せください(ホームページ制作サービスの詳細を見る)。

まずは無料でご相談ください。

お問い合わせ・ご相談や、公開後の修正依頼などに関しては、いずれかの方法にてお問い合わせください。

※年末年始・土日祝は定休日となります

※受付時間 9:00~17:30