建設業のおしゃれでかっこいいホームページデザイン事例10選!作成方法も紹介

建設業界で競争が激化するなか、自社の強みをどう発信し、集客や採用につなげるか悩む経営者は多いでしょう。

現代の建設業界において、ホームページは自社の信頼性を示し、事業成長を加速させる不可欠なツールです。

『建設業に適したホームページのデザインや事例を知りたい』

『自社の強みを伝えられる建設業向けホームページ制作方法を調べたい』

『制作会社やテンプレートなどの導入手段を教えてほしい』

上記の疑問に答え、今回の記事では、建設業のおしゃれでかっこいいホームページデザイン事例10選や、制作のポイント・流れをまとめました。

本記事を読めば、自社の魅力を最大限に引き出し、集客や採用につながるホームページ制作のノウハウがわかります。

まずは他社のおしゃれな事例からデザインのヒントを得て、自社ならではのホームページ制作へといかしましょう。

※本記事の情報は、2025年10月20日時点のものです

土木建設業・建設・建築会社のホームページの必要性

土木建設業・建設・建築会社のホームページの必要性は、以下のとおりです。

- 信頼性の向上

- 集客力の強化

- 施工実績のアピール

- 採用活動に活用

- 競合との差別化

オンラインで自社の信頼性や技術力を効果的にアピールし、新たな顧客獲得や人材確保といった事業成長の機会をつかみましょう。

信頼性の向上

ステークホルダー(利害関係者)からの信頼性を構築するうえで、建設会社の第一印象を左右する公式ホームページは不可欠な要素です。

事業内容・所在地といった基本情報を掲載したホームページは、建設会社の実在性を証明する看板として機能するためです。

建設業許可番号・国家資格者などの一覧を明記すれば、法令遵守の姿勢や専門性を示し、透明性を向上できます。

また、経営理念の発信は無形の価値を伝えて顧客の共感を呼び、建設会社を選ぶときの判断材料にもなります。

取引の大小に関わらず建設会社の信頼性が問われる現代だからこそ、社会的信用を示す第一歩としてホームページを開設しましょう。

集客力の強化

ホームページは24時間365日、潜在顧客へ自社の技術やサービスを提案し続ける、きわめて効率的な営業拠点です。

広範なターゲット層に対し、ホームページを通じて情報を提供すれば、新たなビジネスチャンスが生まれます。

また、専門的なテーマで情報発信していけば課題を抱えるユーザーに訴求し、将来の優良顧客の育成も可能です。

SEOを実施して上位表示を実現できれば、継続的な広告費を投じず、費用対効果の高い安定した集客チャネルを実現できます。

施工実績のアピール

ホームページ上の施工実績紹介は、ほかのいかなる手法よりも雄弁で説得力のある専門性や技術力のアピール手段です。

発注を検討している顧客は、実際の品質や建設のプロセスを写真や動画で確認し、安心を得たい心理が働きます。

「施工後の改善点」「顧客の課題の解決方法」など、背景のストーリーを語れば深い共感と信頼を獲得できます。

さらに、多岐にわたるジャンルのプロジェクトを豊富に掲載すれば、対応範囲や総合的な技術力の高さの証明が可能です。

採用活動に活用

建設業界が深刻な人手不足に直面するなか、理念・労働環境・将来性を伝えるホームページは、採用市場での競争力を高められます。

現在は待遇面だけでなく働きがいを重視する求職者が増えており、ホームページから判断材料を得るのが一般的です。

「社員のインタビュー記」「1日の業務フロー紹介」などの記事は、入社後をイメージできるようになり不安を取り除きます。

また、資格取得支援制度・独自のキャリアパスプラン・福利厚生を掲載すれば、入社前後のミスマッチを最小限に抑えられます。

採用活動を成功させるには、求める人材像を明確にしたうえで、ターゲット層が知りたい情報の洗い出しが不可欠です。

競合との差別化

多数の同業他社が存在する建設業界で、自社の技術的優位性などをホームページ上で言語化すれば差別化へとつながります。

顧客は専門性・提案の質・信頼性などで建設会社を選ぶため、無形の価値を伝える場としてホームページは最適です。

建設会社が競合他社と差別化できる一例を、以下の表にまとめました。

| 事例 | 詳細 |

|---|---|

| プレミアム住宅提供 | 一流デザインと高品質材料で価格競争を回避する |

| 耐震技術特化 | 独自の耐震技術で市場優位性を確立する |

| 施工技術独自性 | 特色ある施工技術で消費者の信頼を獲得する |

| サステナビリティ重視 | 環境配慮型デザインで差別化を図る |

| 不動産仲介参入 | 建築と仲介のワンストップサービスを提供する |

| デジタル化推進 | 技術継承と人材育成で現場効率を向上させる |

ホームページは理念・ブランドを発信し、唯一無二のポジションを築き上げるためのコミュニケーションメディアです。

自社の核心的な強みは何かを分析し、わかりやすくホームページに落とし込んで、自社独自の価値提案を実現しましょう。

かっこいい・おしゃれな建設業のおすすめホームページデザイン事例10選

かっこいい・おしゃれな建設業のおすすめホームページデザイン事例10選は、以下のとおりです。

- 大洋画地

- 尾上建設

- 大豊建設

- 東急建設

- 前田組

- スミカ

- 七浦建設

- 堀内建設

- 株式会社どき

- 達匠

建設業界のトレンドを反映したデザイン事例のヒントを得て、ユーザーの心に残る自社独自のホームページ制作にいかしましょう。

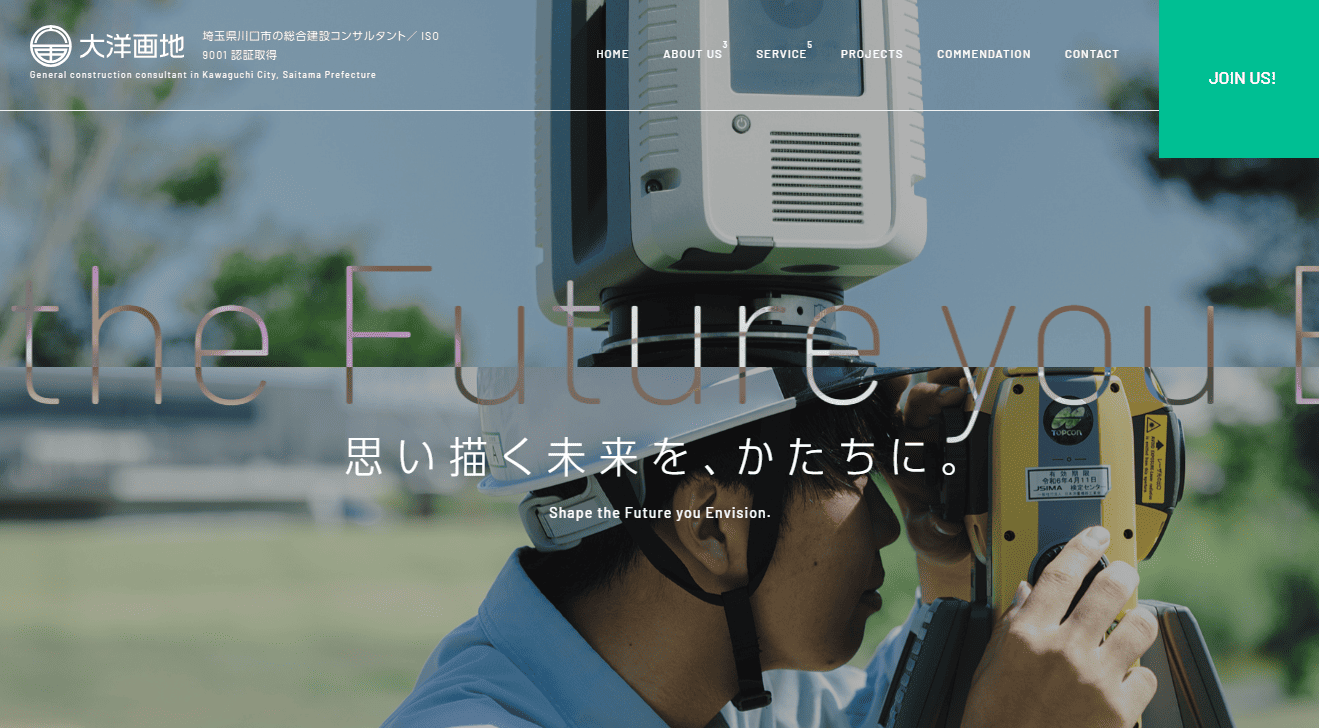

大洋画地

出典:大洋画地

大洋画地株式会社は、都市開発から自然との共生まで、幅広い領域で快適な環境作りを目指す総合建設コンサルタントです。

大洋画地のホームページデザインは、建設コンサルタントのプロフェッショナルさを体現する、クリーンで機能的な構成が特徴です。

配色は緑やグレーを基調とし、サンセリフ体のタイポグラフィによって、全体の信頼感や未来志向のイメージを表現しています。

縦長のスクロール形式を基本とし、視覚的インパクトを重視したファーストビューでユーザーに大きなインパクトを与えています。

ヘッダーはページ上部に固定され、フッターのCTA要素は強調色で目立たせるなど、ナビゲーションの利便性も高いです。

尾上建設

出典:尾上建設

尾上建設は熊本県の建設会社で、土木工事と文化財保護を専門としており、特に石橋関連の事業で知られています。

ファーストビューには企業理念を示すタグラインを大きく配置し、ユーザーに自社の姿勢を強く印象づけます。

各コンテンツ間に設けた十分な余白は、情報を整理して見せるだけでなく、洗練された高級感を演出しているのも特徴です。

メインカラーの紺色が信頼性を象徴し、色彩調整された写真群がホームページ全体の統一感を醸成しています。

フッターにはサイトマップを配置しており、ユーザーが必要な情報を見つけやすいようわかりやすく補助する構成です。

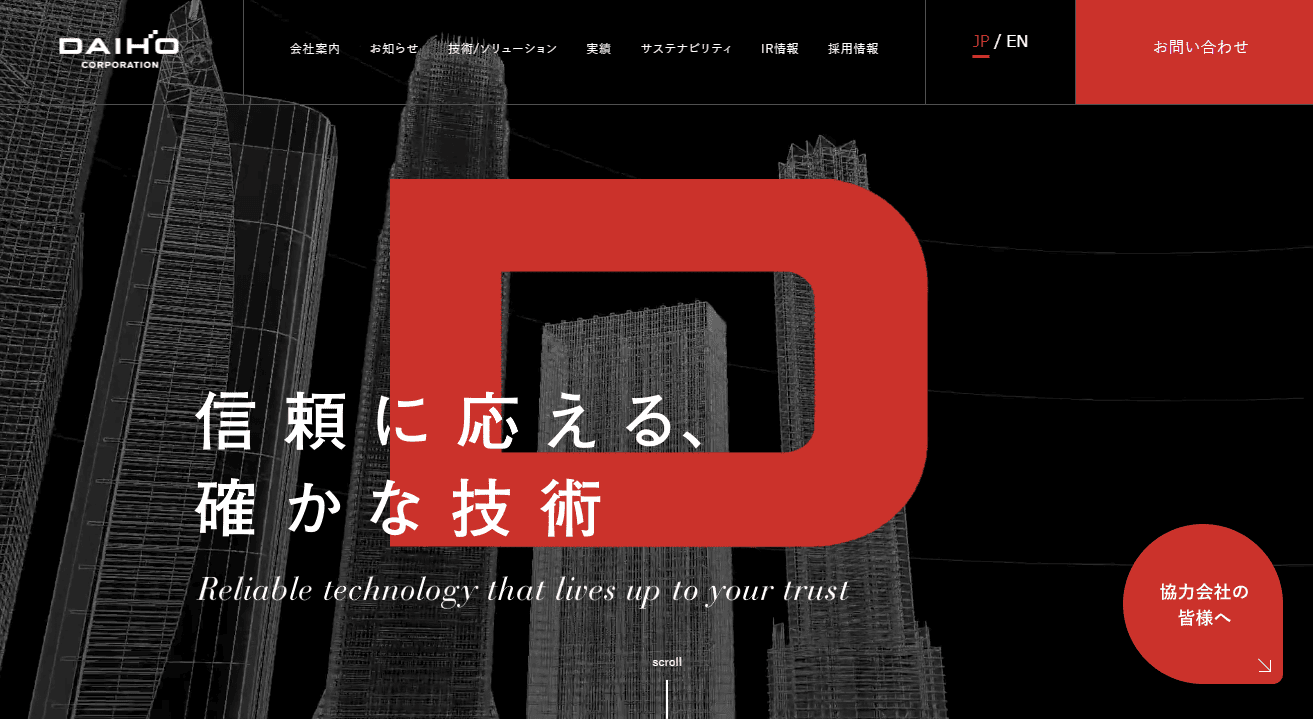

大豊建設

出典:大豊建設

大豊建設は建築と土木の分野で、人の生活と産業の基盤を支える多様なプロジェクトを手がける総合建設会社です。

黒と白のモノトーンを基調とし、アクセントに鮮やかな赤を使い、先進的な建設会社のイメージでインパクトが大きいです。

また、重要なボタンに赤色を配色する工夫は、ユーザーのアクションを効果的に促す視覚的な誘導線として機能します。

グリッドに固執しない非対称なレイアウトを多用し、画面に動きとリズムを発生させる洗練されたデザインです。

インパクトが強くかっこいいデザインを目指すなら、大豊建設のホームページは秀逸な参考事例の一つです。

東急建設

出典:東急建設

東急建設は渋谷を拠点に、交通インフラ・都市開発・不動産・国際事業など幅広く手がける総合建設会社です。

脱炭素や防災・減災といった社会課題の解決に取り組み、「安心で快適な生活環境作り」を追求しています。

白とライトグレーを基調に透明感のある緑を使い、クリーンで信頼感のある企業イメージを全面に押し出した配色です。

ホームページは整然としたグリッドシステムで構成され、十分に余白が確保されているため、ユーザーは情報を体系的に把握できます。

癖のないモダンなゴシック体でフォントサイズや太さを明確に使い分けて、情報の重要度が一目でわかる工夫も秀逸です。

前田組

出典:前田組

前田組は、明治45年(1912年)の創業から1世紀以上にわたり、地域社会の発展に貢献してきた総合建設会社です。

オフホワイトと白をメインで構成し、写真の色味と背景色を調和させて、ホームページ全体に統一感と温かみを演出しています。

セクションタイトルの縦書き採用は企業の歴史と品格を伝え、広い余白は日本の美意識を感じさせるのがポイントです。

デザインの主役である現場で働く人の写真は、前田組の技術力の背景にある人の温かさや団結力を雄弁に物語っています。

写真は自然光をいかした柔らかいトーンで編集され、見る人に安心感と親近感を抱かせる雰囲気作りに成功しています。

スミカ

出典:スミカ

スミカは、「スマートメイド住宅」というカスタマイズ可能なデザイン性の高い住宅を提案する企業です。

ベージュ基調の暖色系配色が柔らかく上質な雰囲気をもたらし、深い青色の差し色が知性や誠実さを演出しています。

各コンテンツの周囲にたっぷりと余白を確保し、軽やかで洗練された印象を与え、ゆったりと読み進められる工夫は見事です。

ホームページデザイン最大の特徴である手書き風の線画イラストは、スミカの温かい姿勢を効果的に伝えています。

くわえて、円形の矢印アイコンが視線を誘導し、整理されたナビゲーションが求める情報へのスムーズなアクセスを可能にします。

七浦建設

出典:七浦建設

七浦建設は栃木県で110年以上の歴史をもち、顧客との信頼を大切にしつつ、建設・土木・住宅など幅広く手がける建設会社です。

黒・オフホワイトを基調にした格調高い配色と、ポイントに入れたオレンジで企業の歴史と品格を演出しています。

各セクション左側の縦書き英語タイトルが一本の芯を通し、ほかにないユニークで洗練された雰囲気をユーザーに印象づけます。

コンテンツは整然としたグリッドに基づいて配置され、十分な余白があり、堂々とした落ち着きのあるレイアウトを実現しました。

建築や土木といった幅広い事業内容を高品質な写真で紹介しているため、七浦建設の高い専門分野と技術力を一目で理解できます。

堀内建設

出典:堀内建設

堀内建設は三重県に拠点を構え、土木工事を中心に時代に残る地域の社会基盤の整備や維持管理を行う建設会社です。

鮮やかで力強い青色をブランドカラーに採用し、背景の白とのコントラストがクリーンでプロフェッショナルな印象を際立たせます。

メインビジュアルで表示される揺れるトラックはインパクトが抜群で、力強い建設会社のイメージを補強してくれます。

青色で清潔さと力強さを表現した堀内建設のホームページデザインは、ユニークで独自性に富んでいるのがポイントです。

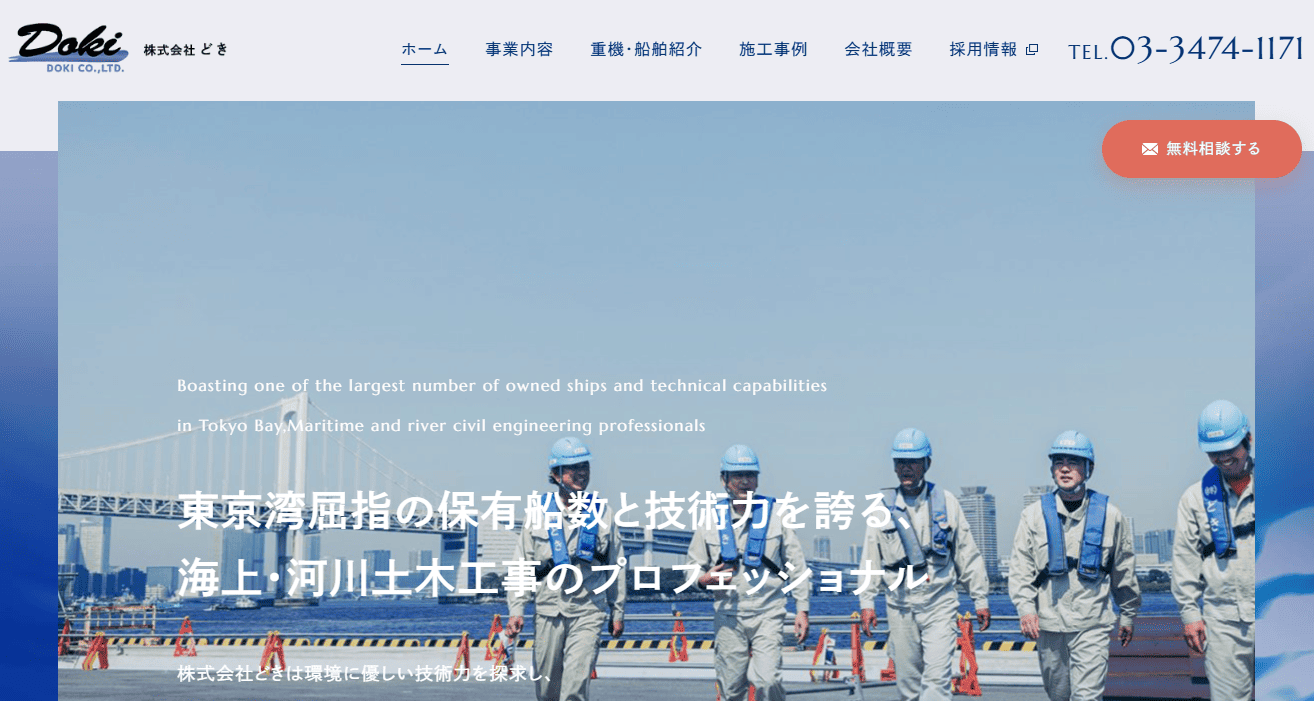

株式会社どき

出典:株式会社どき

株式会社どきは海上・河川も含めた土木工事を中心に、舗装・水道施設など地域のインフラ整備を幅広く担う建設会社です。

多彩な青色のグラデーションで海や空の広大さを表現し、アクセントのオレンジ色がCTAを効果的に際立たせています。

セクションの区切りに波や水平線を思わせる緩やかな曲線を用い、事業内容と連動した独創的な世界観が魅力です。

船・港・クレーンといった事業内容に直結する写真が、株式会社どきの専門性とスケール感を具体的に伝えています。

すべての写真に青みがかった加工を施すアートディレクションで、ホームページ全体のブランドイメージを演出しています。

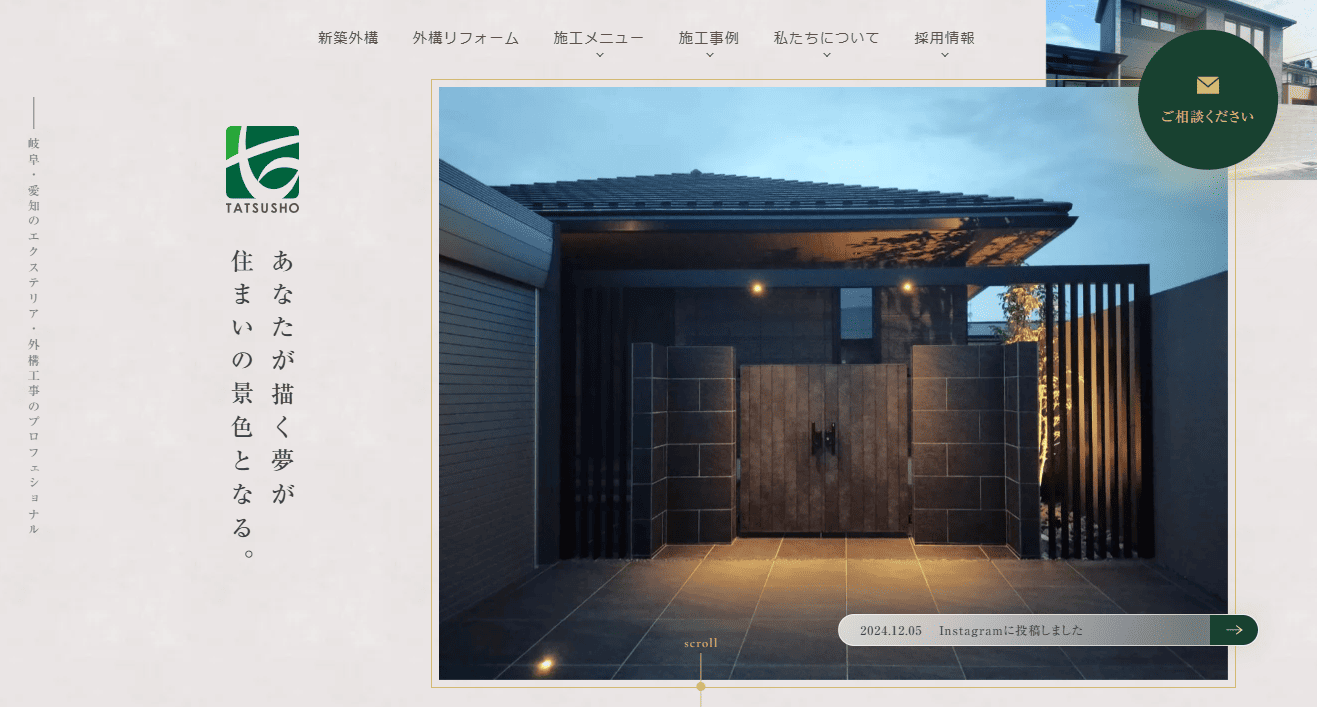

達匠

出典:達匠

達匠は岐阜県に拠点を構え、戸建て住宅の新築外構およびリフォームを手がける、デザインに強みをもつ建設会社です。

ベージュやウォームグレーを基調とした配色は、心地よい住空間を連想させる上質な雰囲気を醸し出します。

深みのある落ち着いた緑色のアクセントが、自然との調和・安心感・高級感を演出し、デザイン全体を引き締めています。

雑誌のように洗練された温かみのある空間を演出する、アシンメトリーなレイアウト・円・アーチといった曲線が特徴的です。

また、インテリアや植物などのカットを多用し、家だけでなくそこで営まれる暮らしの豊かさを訴求しているのもポイントです。

建設業のホームページ制作で重要なポイント

建設業のホームページ制作で重要なポイントは、以下のとおりです。

- 作成の目的の明確化

- 施工実績を充実

- 問い合わせしやすい設計

- スマホ対応

- SEO対策

- デザイン・ユーザビリティ

目的の明確化からSEO対策まで制作のポイントを押さえ、集客や採用につながるホームページを目指しましょう。

作成の目的の明確化

建設業のホームページ制作を成功へと導くためには、目的を具体的に設定するのが大切な第一歩です。

目的が曖昧なままでは、コンテンツの優先順位・デザインの方向性・公開後の成果測定もできないからです。

たとえば、「新規受注を年間10件増やす」を目的とすれば、ターゲット層がどのコンテンツを求めているかを調査できます。

一方、「大手からの下請け案件獲得」が目的なら、技術力・コンプライアンス・保有資格者一覧など信頼性を示す情報が不可欠です。

ホームページを通じて、「誰に」「どう行動を促し」「どのような成果を得たいのか」を徹底的に言語化しましょう。

施工実績を充実

建設会社としての技術力と信頼性をPRするには、施工実績のコンテンツを充実させる手法がきわめて効果的です。

施工実績は、見込み顧客が自分の課題を重ね合わせ、自社の能力を判断するための重要な判断材料だからです。

また、ただ施工実績を掲載するのではなく、課題の提示・原因究明・解決方法・感謝の声といった物語にするとより訴求できます。

さらに、プロカメラマンによる写真やドローンの空撮映像などを用いれば、技術力と仕事への真摯な姿勢をより鮮明に伝えられます。

問い合わせしやすい設計

ユーザーを見込み客へと転換させるには、心理的・物理的な障壁を徹底的に取り除いた、問い合わせしやすい設計が大切です。

ユーザーは「面倒くさい」「わかりにくい」と感じるとページを閉じ、二度と戻ってこない可能性が高いからです。

ユーザーが問い合わせしやすい設計のポイントについて、以下の表にまとめました。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 連絡フォームの簡素化 | 必須項目を最小限に抑え、入力負担を軽減する |

| 視認性の高い配置 | ページ上部やナビゲーションに目立つCTAボタンを置く |

| レスポンシブデザイン | モバイル対応でいつでもアクセスしやすくする |

| 多様な連絡手段 | フォーム以外にチャットや電話リンクを併用する |

自社のホームページがユーザーに対して親切かどうかを、ヒューリスティック分析を用いて検証しましょう。

ヒューリスティック分析とは、UI/UXの専門家がユーザーにとっての使いやすさを評価・分析する手法です。

スマホ対応

ホームページのスマホ対応は、建設会社の存続と成長に関わる必須の経営課題と認識すべきです。

顧客接点の多くがスマホへと移行しており、モバイル環境での体験が企業全体の印象を決定づけてしまうからです。

また、Googleも検索順位の評価基準として、「モバイルファーストインデックス」を導入して重視しています。

ホームページのスマホ対応で大切なポイントは、以下のとおりです。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| レスポンシブデザインの採用 | 画面サイズに応じてレイアウトを自動調整する |

| 読み込み速度の最適化 | 画像圧縮や軽量コードで高速表示を実現する |

| タッチ操作の対応 | ボタンサイズを十分に広げ、直感的な操作を可能にする |

| ナビゲーションの簡素化 | ハンバーガーメニューでスペースを有効活用する |

| フォント・画像調整 | テキストサイズを大きくし、画像をスケール対応する |

ホームページの制作時はパソコンだけではなく、スマホやタブレットでの確認も行いましょう。

SEO対策

建設業界のように地域性が強く、競争が激しい市場で安定した集客を実現するためには、SEO対策が重要です。

SEOは「検索エンジン最適化」と訳され、Googleなどの検索エンジンに評価されて上位表示させるための手法です。

目的が明確な潜在顧客は、「地域名+工事内容+悩み」といった具体的なキーワードで検索を行います。

そのため、自社の事業内容に合致するキーワードで上位表示できれば、安定的かつ継続的に見込み顧客を集められます。

建設業におけるSEO対策のポイントについて、以下の表にまとめました。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| キーワードの選定 | 地域名や工事種別を含む検索キーワードを分析し、コンテンツに反映する |

| コンテンツの充実 | 施工事例やブログで専門性を発信し、ユーザー滞在時間を延ばす |

| ローカルSEOの強化 | Googleビジネスプロフィールを活用し、地元検索での上位表示を目指す |

| 内部リンクの構築 | 関連ページ間のリンクを増やし、サイト内回遊を促進する |

| 分析ツールの活用 | Googleアナリティクスでアクセス解析を行い、PDCAを回す |

自社の専門性をいかして顧客のどのような悩みを解決できるかを考え、有益な情報をホームページで発信しましょう。

デザイン・ユーザビリティ

ホームページのデザインとユーザビリティは、ユーザーとの信頼関係を築くための高度なコミュニケーション設計です。

ユーザーはホームページの配色・レイアウト・雰囲気から、自社のこだわりや顧客への姿勢を無意識のうちに判断します。

さらに、ホームページの使いやすさは、ユーザーの離脱率を下げてコンバージョンにつなげるための重要な要素です。

ユーザーがストレスなく利用でき、安心感と信頼感を醸成するのがデザインとユーザビリティの最終的なゴールです。

建設業のホームページに掲載すべきコンテンツ

建設業のホームページに掲載すべき主なコンテンツを、以下の表にまとめました。

| コンテンツ | 内容 |

|---|---|

| 会社概要 | 設立年月・資本金・事業内容・所在地を記載し、企業基盤を明確化する |

| 代表挨拶 | 会社の理念やビジョンを代表が語り、信頼感を醸成する |

| 施工実績・事例紹介 | 過去プロジェクトの写真・詳細を掲載し、実績を視覚的にアピールする |

| サービス内容 | 土木・建築・リフォームなどのメニューを具体的に説明する |

| お客様の声 | 施工後のレビューやインタビューを掲載し、社会的証明を強化する |

| スタッフ紹介 | 社員の顔写真・経歴を載せ、人柄の良さを伝える |

| 採用情報 | 求人内容・福利厚生を明記し、人材確保を促進する |

| よくある質問(FAQ) | サービス関連の疑問をQ&A形式で解決し、ユーザー利便性を高める |

| お知らせ・ブログ | 最新ニュースや施工Tipsを発信し、SEOとエンゲージメントを向上させる |

| 問い合わせフォーム・アクセス情報 | 簡単フォームと地図を設置し、コンバージョンにつなげる |

必須コンテンツをユーザーの思考の流れに沿って配置し、自社の信頼性や技術力をアピールするホームページを作りましょう。

建設業のホームページの作り方の流れ

建設業のホームページの作り方の流れは、以下のとおりです。

- 目的とターゲットの設定

- 掲載内容の整理

- サイト構成の設計

- デザインの作成

- コンテンツ制作

- サイト構築と実装

- テストと修正

- 公開と運用開始

- 継続的な更新

ホームページ制作の全体像を正しく理解し、手戻りのない効率的で計画的なプロジェクト進行を実現しましょう。

1.目的とターゲットの設定

建設業のホームページ制作は、どのような課題解決を目指すのかという目的と、ターゲットを明確に定義しましょう。

初期設定が曖昧なままプロジェクトを進行させてしまうと、誰の心にも響かないホームページになるリスクがあるからです。

建設会社がホームページを作る主な目的について、以下の表にまとめました。

| 目的 | 詳細 |

|---|---|

| 信頼性やブランドの向上 | 会社情報・実績・理念を公開し、顧客の信用を獲得する |

| 集客強化 | 検索経由で新規顧客を呼び込む |

| 採用支援 | 求人情報を発信し、人材確保を促進する |

| 問い合わせの効率化 | フォーム設置で対応負担を軽減する |

たとえば、採用目的であればターゲットは求職者となり、企業の理念・福利厚生・社員の声を充実させるべきだと判断できます。

自社の課題と将来のビジョンを照らし合わせ、ホームページで何を成し遂げたいのかを徹底的に議論しましょう。

2.掲載内容の整理

目的とターゲットが決定したら、ホームページに掲載すべき情報を体系的に整理するフェーズへと移行します。

ターゲットが意思決定時に必要とする情報を網羅し、自社の魅力を最大限に伝えるコンテンツの素材を洗い出しましょう。

会社概要・事業内容・問い合わせ先などの基本情報のほかに、施工実績やお客様の声なども訴求に効果的です。

さらに、他社との差別化を図るためには、代表者の理念・スタッフの写真・安全管理へのこだわりなども有効です。

まずはブレインストーミング形式で、自社の強みや伝えたい情報を書き出し、グルーピングしながら全体像を可視化しましょう。

3.サイト構成の設計

ユーザーが迷わず目的の情報にたどり着けるよう、論理的で直感的な構造にまとめたサイト構成を設計しましょう。

ユーザビリティに直結するサイト構成のポイントについて、以下の表にまとめました。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 階層構造の制限 | 深くても3階層までとし、ユーザーの迷子を防ぐ |

| パンくずリストの導入 | 現在位置を示すナビゲーションを全ページに設置し、戻りやすさを確保する |

| 内部リンクの活用 | 関連情報にリンクを張り、サイト内回遊を促進して滞在時間を延ばす |

| 論理的なページ順序 | トップからサービス・実績・問い合わせへ自然に誘導する |

| 検索機能の追加 | サイト内検索を置いて、目的ページへのアクセスを容易にする |

| フッターの統一 | 全ページ共通の連絡先・サイトマップをまとめ、利便性を高める |

サイト構成を誰でも簡単に作成し、直感的に整理できるため、マインドマップツールの活用がおすすめです。

4.デザインの作成

自社の個性やブランドイメージを表現し、ユーザーに与える印象を決定づけるデザインの作成に着手します。

建設業のホームページデザインにおいて大切なポイントは、以下のとおりです。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 自社カラーの活用 | ブランドイメージを反映した色を基調にし、視覚的な統一感を生む |

| レスポンシブデザイン | デバイスごとにレイアウトを自動調整し、快適な閲覧を確保する |

| わかりやすいフォントの利用 | 読みやすいサンセリフ体を採用し、テキストの視認性を高める |

| カラーパレットの活用 | 補色や類似色を組み合わせ、デザインの魅力を強調する |

| 画像の最適化 | 高解像度の施工写真を配置し、実績の説得力を向上させる |

| ホワイトスペースの確保 | 余白を活用して情報を整理し、プロフェッショナルな印象を与える |

| CTAを目立つように配置 | 目立つCTAを配置してコンバージョンにつなげる |

デザインはホームページの顔であり、ユーザーが第一印象で「信頼できそうだ」と感じるかどうかの重要な判断基準です。

「どんな建設会社だと思われたいのか」という理想像をデザインのコンセプトとして言語化し、チーム内で共有しましょう。

5.コンテンツ制作

設計されたサイト構成とデザインを基に、各ページの文章・写真・イラストなどを用意するのがコンテンツ制作です。

コンテンツ制作がホームページのもつ価値とターゲットへの訴求力を決定づけるため、丁寧に作り込む必要があります。

たとえば、施工実績ページでは課題をどのように解決して価値提供したのかを、写真と文章でストーリーにするのが有効です。

また、SEO対策のためサイト構成段階からターゲットキーワードを選定し、文章構成から丁寧に作り上げましょう。

6.サイト構築と実装

デザインデータや原稿といったすべての素材がそろったら、ホームページとして組み立てる構築・実装の工程に進みます。

デザインデータを基にしたコーディングでは、HTML・CSS・JavaScriptなどのスキルが要求されるフェーズです。

近年では世界中で人気のCMS「WordPress」を利用した実装がポピュラーで、プラグインで多くの機能が実現できます。

WordPressでの構築は運用・保守がやりやすくなるため、将来的なメンテナンスを考えるとおすすめの方法です。

7.テストと修正

ホームページが完成して公開をする前に、品質を保証するための最終チェックであるテストと修正作業が必要です。

ホームページの主なテスト項目の一例を、以下の表にまとめました。

| テスト項目 | 詳細 |

|---|---|

| クロスブラウザ対応 | Chrome・Safari・Firefoxなどでレイアウト崩れがないか確認する |

| レスポンシブデザイン | デスクトップ・タブレット・モバイルで表示が適切に調整されるか検証する |

| リンク動作確認 | 全内部・外部リンクが正しく遷移し、404エラーが発生しないかチェックする |

| フォーム機能テスト | 問い合わせフォームの送信・バリデーションが正常に動作するか試す |

| ページ読み込み速度 | 画像最適化やキャッシュ設定で3秒以内に表示されるか測定する |

| セキュリティチェック | SSL証明書の有効性と入力フォームのXSS対策を確認する |

| 誤字脱字チェック | コンテンツに誤字脱字や助詞の抜けがないか校正する |

不具合が発覚すると信頼を損なうだけでなく、機会損失にも直結するため、テストを重ねて完璧な状態で公開を迎えましょう。

8.公開と運用開始

テストと修正作業を完了したらホームページをインターネット上に公開し、世界中の誰もがアクセスできる状態にします。

公開には独自ドメインとレンタルサーバーが必要なため、事前にホームページ制作会社の指示にしたがって取得しておきましょう。

なお、ホームページの公開はゴールではなく、顧客との新たな関係性を築きビジネスを成長させていくスタートラインです。

ホームページの公開直後にしておくべき設定の一例を、以下の表にまとめました。

| 作業 | 詳細 |

|---|---|

| 検索エンジンの登録 | Googleサーチコンソールにホームページを登録し、インデックス申請を行う |

| アクセス解析ツールの導入 | Googleアナリティクスを設置し、訪問者行動を追跡する |

| サイトマップの送信 | XMLサイトマップを作成・送信し、クローリングを促進する |

| バックアップ体制構築 | 自動バックアップツールを導入し、データ損失を防ぐ |

特にインデックス登録を済ませておかないと、なかなかGoogleに表示されず、アクセスにつながらない可能性があります。

検索エンジン登録やアクセス解析ツールの導入は公開直後に行い、ユーザーがホームページを見つけやすくしましょう。

9.継続的な更新

ホームページの公開後は、新鮮な情報を継続的に発信する更新を通じてコンテンツの価値を高めましょう。

ホームページは定期的に情報を更新し、ユーザーとのコミュニケーションを重ね、資産としての価値を増していくのです。

ホームページの価値を向上させるための更新内容の一例は、以下のとおりです。

| 更新内容 | 詳細 |

|---|---|

| ブログ記事の追加 | 業界トレンドや施工Tipsを定期的に投稿し、SEOを強化する |

| 施工事例の更新 | 新規プロジェクトの写真・詳細を追加し、実績をアピールする |

| お知らせの掲載 | イベント・キャンペーン情報を発信し、訪問者を引きつける |

| スタッフ紹介の追加 | 新入社員のプロフィールを載せ、社内の活気を伝える |

| FAQの更新 | よくある質問を追加・修正し、ユーザーサポートを向上させる |

特にブログ記事の更新は自社の専門性や技術力を発信するとともに、SEO対策としても有効です。

さらに、アクセス解析ツールを用いて改善を繰り返し、ホームページを育てて価値を継続的に高めましょう。

建設業のホームページの制作方法別メリット・デメリット

建設業のホームページの主な制作方法は、以下のとおりです。

- ホームページ制作会社へ依頼

- WordPressを活用

- ホームページ作成ツールを利用

各制作方法のメリットやデメリットを解説するので、予算・社内リソース・将来の拡張性まで多角的に考慮し、費用対効果の高いほうを検討しましょう。

ホームページ制作会社へ依頼

専門的な知識をもつ制作会社への依頼は、集客戦略まで含めた高品質なホームページを実現できる最善の手段です。

建設業のホームページを制作会社に依頼するメリット・デメリットについて、以下の表にまとめました。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 高品質なホームページを制作 | プロのスキルで美しいデザインと、SEO・UXの最適化が実現できる |

| 社内リソースの節約 | 社内リソースを割かず、業務負担の軽減につながる |

| 専門知識の活用 | 高度な最新技術を導入するため、利便性やデザイン性が高い |

| デメリット | 詳細 |

| 費用負担 | 初期費用が10万円~100万円以上かかり、コストが増大する |

| 修正の煩雑さ | 社内の知識不足で細かな変更が追加費用を生む |

プロが自社のブランドイメージを的確に表現し、SEO対策まで施されたホームページを構築してくれるのが最大の利点です。

そのため、本来の事業活動にリソースを集中させつつ、クオリティの高いホームページの開設を実現できます。

しかし、費用は数十万円からときには数百万円と高額になる傾向があり、公開まで数か月を要するケースも珍しくありません。

また、完成後の軽微なテキスト修正や写真の追加といった更新作業にも、費用や時間が発生する点には注意が必要です。

ホームページ制作はビズサイ!

当サイト「ビズサイ」では、サブスク型ホームページ制作サービスを提供しています。

制作費0円・月額費用は5,478円(税込)からで、通常のホームページ制作よりも初期費用を抑えることが可能です。

ホームページは一つひとつ手作りのオリジナルデザインで、貴社のイメージに合ったものを制作します。

保守管理や更新代行などのサポートをしているので、安心してホームページの運営ができます。

WordPressを活用

WordPressは低コストで自由度の高いホームページを構築できる一方、一定の専門知識が必要となる制作方法です。

WordPressで建設業のホームページを作成するメリット・デメリットを、以下の表にまとめました。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| カスタマイズ性 | 豊富なテーマ・プラグインで、柔軟にデザイン・機能を拡張できる |

| 管理の容易さ | CMSとして更新が直感的で、非エンジニアでもコンテンツを扱える |

| コストの抑制 | オープンソースのため、初期費用が低く抑えられる |

| デメリット | 詳細 |

| セキュリティリスク | 人気CMSはハッキング対象になりやすく、セキュリティ対策が必要になる |

| 専門知識が必要 | 初心者にはカスタマイズが複雑で、専門知識を要する部分がある |

WordPress自体はオープンソースで無料のため、必要なコストは独自ドメインとレンタルサーバーだけです。

また、ブログ機能が備わっているため、定期的な更新・発信が誰でも簡単にできるのもWordPressの大きな魅力です。

社内に人材がいるならば一つの選択肢ですが、デザインなどはプロである制作会社に依頼するのをおすすめします。

ホームページ作成ツールを利用

ホームページ作成ツールは、専門知識がなくても迅速かつ低コストでホームページを開設できる手軽さが最大の魅力です。

建設業のホームページをツールで作るメリット・デメリットは、以下のとおりです。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 操作が簡単 | ドラッグ&ドロップで、初心者でも直感的にホームページを作成できる |

| 制作時間を短縮 | テンプレート活用により、数時間で基本のホームページを構築可能 |

| 低コスト | 月額数千円から利用でき、プログラミングスキル不要で費用を抑えられる |

| デメリット | 詳細 |

| カスタマイズの自由度 | 高度な機能追加が難しく、オリジナルデザインの実現が限定的になる |

| プラットフォームの依存 | ツールの仕様変更でホームページが影響を受けやすく、移行コストが発生する |

費用は月額数千円で、AIを活用したホームページ作成ツールなら数時間でデザインが完了するのが大きなメリットです。

また、操作も直感的でわかりやすく、高品質なテンプレートがそろっているため誰でもホームページを作成できます。

しかし、デザインのカスタマイズ性・機能の追加などの自由度が低く、将来的な拡張性に乏しいのが難点です。

建設業のホームページを外注するときの値段・費用相場

建設業のホームページを外注するときの値段・費用相場を、以下の表にまとめました。

| ホームページの規模 | 費用相場 |

|---|---|

| 小規模サイト(5ページ~10ページ) | 20万円~50万円 |

| 中規模サイト(11ページ~30ページ) | 50万円~100万円 |

| 大規模サイト(30ページ以上) | 100万円~300万円 |

ただし、ホームページ制作会社によって費用は変わりますので、規模感をはっきりさせたうえで事前に問い合わせましょう。

ほかに、「テンプレートか完全オリジナル」「WordPressの導入の有無」「追加機能」などでも大きく変わります。

自社が求める目的・役割・ターゲットを明確にし、どのようなホームページを作成するのかを明確化するのが大切です。

まとめ

建設会社の公式ホームページは、ステークホルダーからの信頼性を構築し、第一印象を左右する大切な要素です。

オンラインで技術力や事業内容を効果的にアピールすれば、集客力の強化や採用活動にも活用できる重要な営業拠点となります。

ホームページ制作を成功に導くには目的の明確化から始まり、施工実績の充実や問い合わせしやすい設計が求められます。

目的設定から公開後の継続的な更新まで計画的に進め、自社のリソース状況に応じて最適な制作方法を選択しましょう。

今回のデザイン事例や制作のポイントを参考に、ホームページ開設で顧客獲得や人材確保といった事業成長の機会をつかみましょう。

建設会社のホームページの新規開設やリニューアルを検討している方は、ビズサイにお気軽にご相談ください(ホームページ制作サービスの詳細を見る)。

まずは無料でご相談ください。

お問い合わせ・ご相談や、公開後の修正依頼などに関しては、いずれかの方法にてお問い合わせください。

※年末年始・土日祝は定休日となります

※受付時間 9:00~17:30