ホームページとは?初心者向けに意味・月額・Webサイトとの違いを簡単に解説

事業を成長させるためにホームページが必要だと感じつつも、具体的な知識がなく作成に踏み出せない経営者は少なくありません。

『ホームページの意味や定義を知りたい』

『ホームページにかかる費用はどれくらい?』

『初心者向けにホームページの基本を解説してほしい』

上記の疑問に答えるため、今回の記事では、ホームページの基本的な意味やWebサイトとの違い、具体的な作成方法をまとめました。

さらに、種類別の目的・費用相場・公開後の運用における注意点まで、わかりやすく網羅的に情報を解説します。

本記事を読めばホームページ制作の全体像を把握でき、自社の目的に合った最適な制作プランを立てられます。

まずはホームページの基礎知識から順番に学び、自社のビジネスを加速させるインターネット戦略の土台を築いていきましょう。

※2025年9月22日:記事の情報を更新しました

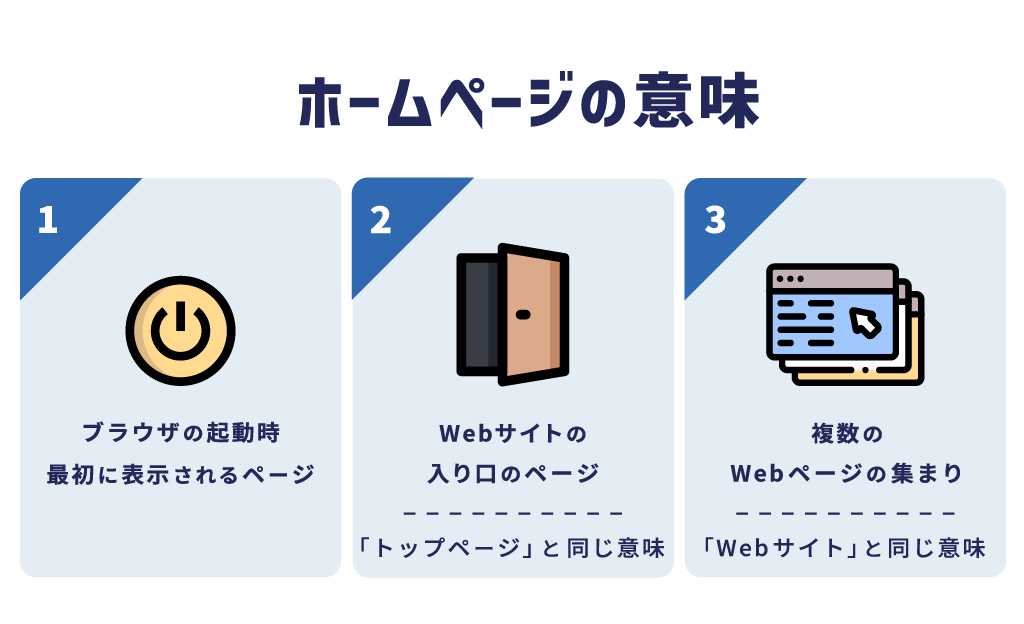

初心者向けにわかりやすく解説!ホームページの意味とは

ホームページとは、本来トップページのみを指す言葉でしたが、日本ではWebサイト自体を表す単語として広く使われています。

日本ではインターネット普及の初期に、ブラウザ起動時のページをホームページと呼んでいた習慣がありました。

普及初期の習慣的な名残から、Webサイト全体の意味で使われる文化が国内で定着したと考えられます。

現在でも、企業が「ホームページを新しくしました」と発表するときは、Webサイト全体を指すのが一般的です。

一方、英語圏では最初のページを「Homepage」、Webサイト全体を「Website」と明確に使い分けます。

ホームページのドメインとは

ドメインとは、広大なネット空間で特定のホームページの場所を示す、世界に一つだけの識別情報です。

本来の識別情報である数字が羅列されたIPアドレスではわかりにくいため、人間が読みやすいテキスト形式となっています。

ドメイン名をブラウザに入力すれば、DNSが対応するIPアドレスへ自動的に変換してホームページを表示します。

DNS(Domain Name System)とは、ドメインとIPアドレスを紐づけるインターネット上の電話帳のような仕組みです。

よく利用される代表的なドメインについて、以下の表にまとめました。

| ドメイン | 用途・特徴 |

|---|---|

| .com | 商業目的向けに広く普及し、誰でも取得可能 |

| .org | 非営利や組織向けに当初設計(現在は誰でも取得可) |

| .net | 主にネットワーク関連向け(現在は一般利用も可) |

| .edu | 教育機関向けに限定されたドメイン |

| .jp | 日本を表す国別ドメイン |

「.com」「.jp」などはトップレベルドメインと呼ばれ、ホームページの信頼性や所属を印象づける役割があります。

ホームページとWebサイトの違い

日本で「ホームページ」と「Webサイト」はほぼ同義に使われますが、起源をたどると明確な違いが存在します。

Webサイトとは、特定のドメイン下にあるWebページ全体の集合体で、いわば1冊の本そのものを指す言葉です。

一方、ホームページは、本の表紙にあたるWebサイトの起点となるトップページのみを指すのが厳密な意味です。

Web業界やITリテラシーが高い方では「Webサイト(サイト)」の言葉を使うことが多いですが、世間一般では認知度のある「ホームページ」を使用している傾向があります。

専門的な文脈では両者を区別する必要があるため、本来の意味を理解していればよりスムーズに意思疎通ができるでしょう。

ホームページとランディングページの違い

ホームページとランディングページの違いは、ユーザーに提供する体験の幅と最終的な目的にあります。

ホームページは、会社概要・お問い合わせ・商品などの複数コンテンツがあり、総合案内所に似ている構造です。

一方、ランディングページは一般的に広告を経由したユーザーに対し、商品購入など単一の行動を促す一枚の縦長ページを指します。

そのため、ランディングページではユーザーの注意を逸らさないよう、ほかのコンテンツへのリンクが最小限に抑えられています。

ホームページとアプリの違い

ホームページとアプリは、利用手順と端末の機能をどれだけ活用できるかという点に根本的な違いがあります。

ホームページはブラウザがあればURLの入力だけでアクセスでき、インストール不要な手軽さが最大の特徴です。

対してアプリはApp StoreやGoogle Playなどから端末にインストールするため、一度導入されれば継続的な接点を持ちやすくなります。

プッシュ通知で情報を届けたり、カメラやGPSといったスマホの機能を最大限に活用できたりするのがアプリの利点です。

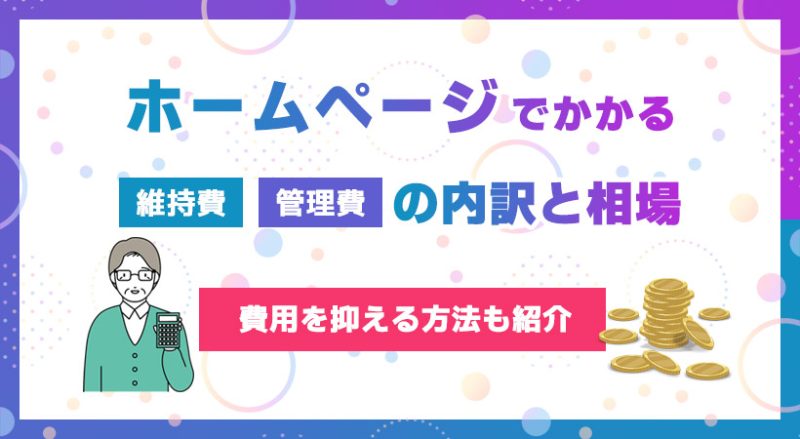

ホームページにはいくらかかる?月額費用の相場

ホームページの月額費用は主に最低限の維持費と、専門家による保守管理費の2つの要素から構成されます。

ホームページを公開するためのランニングコストについて、以下の表にまとめました。

| 項目 | 費用の目安 |

|---|---|

| サーバー維持費 | 月額数百円〜5,000円ほど |

| ドメイン維持費 | 年間数百円~3,000円ほど |

| 自社管理+部分的委託 | 月額約1万円〜3万円 |

| 外部委託・包括運用 | 月額約5万円以上 |

まずホームページの公開に必須な費用として、ドメインの年間更新料とサーバーのレンタル料が必ず発生します。

通信を暗号化してホームページの安全性を保つSSL証明書の費用は、サーバー契約に含まれている場合が多いです。

くわえて、専門業者にホームページの更新やセキュリティ対策を依頼すると保守管理費が、作業範囲に応じて上乗せされます。

ホームページの種類とそれぞれの目的を簡単にまとめ

ホームページにはさまざまな種類が存在し、目的に合せて使い分けられるケースが少なくありません。

なぜなら、ターゲット層や達成したい成果に応じて、ホームページに求められる情報の質や構成が根本的に異なるためです。

ホームページの種類と目的や特徴について、以下の表にまとめました。

| サイトタイプ | 特徴・目的 |

|---|---|

| コーポレートサイト | 企業情報や信頼性を伝える目的の主要な公式サイト |

| 採用サイト | 求職者に向けて企業文化や募集内容を訴求し、応募促進を目的とする |

| LP(ランディングページ) | 広告やメールなどのリンク先として問い合わせ・購入などに特化 |

| サービスサイト・ブランドサイト | 特定サービスやブランドの魅力・機能・理念を深く伝える専用サイト |

| ECサイト | 商品購入のためのカートや決済機能を備えたオンラインショップ |

| オウンドメディア | 自社が所有・運営し、コンテンツ発信やブランド認知を目的とするメディア |

| ポータルサイト | 複数情報源を集約・検索・提供するゲートウェイ型サイト |

| プロモーション・キャンペーンサイト | 一時的なイベントやキャンペーン専用に設計された目的特化型サイト |

| 会員向けサイト | 会員登録制で限定コンテンツやサービスを提供する |

ホームページを作成するときの事前準備

ホームページを作成するときの事前準備は、以下のとおりです。

- 目的とターゲットの明確化

- 参考サイト・デザインイメージの収集

- SEOやキーワードの検討

- レンタルサーバー・ドメインを契約

- サイトマップ・構成を設計

成果の出るホームページ制作のために目的やターゲットを明確に定義し、設計図を十分に固めるのが成功の鍵です。

1.目的とターゲットの明確化

達成すべきビジネス上の目的と、届けたいターゲット顧客を明確に定義できるかどうかでホームページの成否が決まります。

なぜなら、初期設計が曖昧なままでは、デザインの方向性やコンテンツの質など後続の工程で判断基準が揺らぐからです。

たとえば、「お問い合わせを月30件獲得する」といった具体的な数値目標を設定し、理想の顧客像を描き出しましょう。

ペルソナの年齢・職業・抱えている課題を深く理解すれば、本当に価値ある情報を提供できる土台を築けます。

プロジェクト開始前には、ホームページで得たい成果とターゲットを徹底的に議論し、明確に言語化しておくのが大切です。

2.参考サイト・デザインイメージの収集

ホームページの目的とターゲットが鮮明になったら、目指すデザインの羅針盤となる参考サイトを収集します。

関係者間で参考サイトを共有し、具体的なビジュアルがイメージできれば、認識のずれをなくし円滑な進行が可能となります。

競合他社などの優れたホームページを複数リストアップし、デザインやコンテンツの魅力をポイントごとに分析しましょう。

集めた画像やキーワードを1枚にまとめる「ムードボード」を作れば、表現したい世界観が視覚的に共有できます。

設定したターゲットに響くデザインについて客観的に検討し、参考となる材料を集めてユニークなデザインを作りましょう。

3.SEOやキーワードの検討

デザインの方向性と並行し、公開後の集客の生命線となるSEOを視野に入れ、キーワードを戦略的に検討してください。

どれほど優れたデザインのホームページでも、検索結果でユーザーに見つけてもらえなければ価値は半減します。

まず、ペルソナがどのような言葉で検索するかという「検索意図」を想像し、キーワード候補を幅広く洗い出しましょう。

次に、キーワードの「検索ボリューム」や競合サイトの強さを分析し、上位表示を狙える領域を決定してください。

キーワードや競合サイトの分析に利用できるツールを、以下の表にまとめました。

| サービス名 | 特徴 |

|---|---|

| Google キーワードプランナー | 無償で検索ボリューム・競合の指標・地域別候補が取得可能、Google公式で信頼性が高い |

| Ubersuggest | 無料で検索ボリューム・関連ワード・難易度を直感的に取得可能 |

| KWFinder | 直感的インターフェースで、ローカル検索や傾向データ・競合キーワード分析に適する |

| Keywords Explorer(Ahrefs) | 難易度・クリック潜在力などの高度な指標を提供、競合分析にも優れる |

| Keyword Magic Tool(SEMrush) | 検索ボリューム・検索意図・CPC・競合指標を包括的に分析可能 |

| Free Keyword Tool(WordStream) | 数百のキーワード候補とCPC・競合水準を無料で取得可能 |

4.レンタルサーバー・ドメインを契約

ホームページを公開するための基盤となる、レンタルサーバーとドメインの選定や契約を進めてください。

サーバーとドメインは事業の信頼性やブランドイメージを左右する要素で、いわば土地と住所に相当します。

レンタルサーバーの選定で見極めるポイントは、以下のとおりです。

| 選定ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 信頼性・稼働率 | 年間の稼働率が高く、常時アクセス可能な安定性が重要 |

| 表示速度・処理性能 | Webページの読み込みが速く、アクセス集中にも耐えうるサーバースペックが求められる |

| サポート体制 | メール・電話・チャットなど、多様な窓口や対応時間の充実度がトラブル時の解決に直結 |

| バックアップ機能 | データ消失時に迅速復旧できる自動バックアップ対応が安心 |

| セキュリティ機能 | SSL標準対応、マルウェア検出、ファイアウォールなどのセキュリティ対策が必須 |

| 費用 | 目的や規模に見合った適正な料金設定で、更新時の価格変動も確認が必要 |

| スペック・容量・転送量 | ストレージ容量・メモリ・転送量が十分で、将来的な増加にも耐える余裕が望ましい |

| 機能・拡張性 | WordPress設置可否・複数インストール・コントロールパネルの使いやすさなど、利便性に直結 |

なお、ドメインは企業名などを反映した短く記憶に残りやすい文字列を選び、ブランディングに役立てましょう。

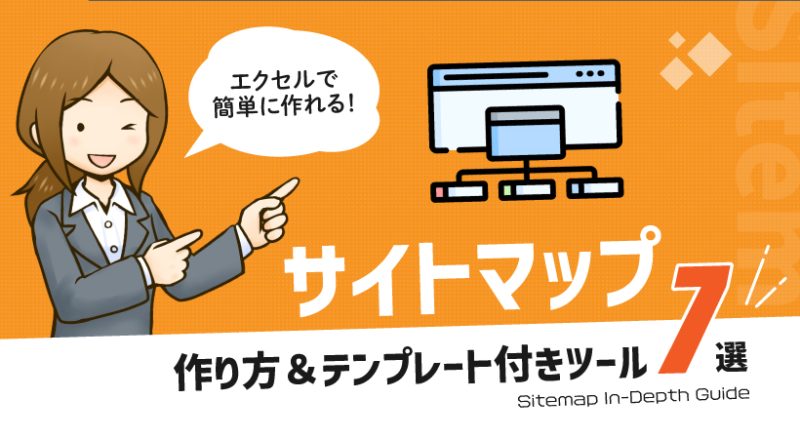

5.サイトマップ・構成を設計

ホームページ全体の構造を可視化する設計図であるサイトマップを作り、コンテンツの構成を明確にしましょう。

サイトマップはユーザーが広大なホームページ内で迷うことなく、目的の情報へ最短距離で到達するためにも必要です。

トップページから各ページへの論理的なつながりや階層構造を定義し、わかりやすい情報設計が求められます。

最適な構造はユーザーの利便性を高めるだけでなく、検索エンジンがホームページの内容を正確に理解する手助けとなります。

サイトマップの構成は、マインドマップツールを利用すると手軽かつスピーディーな設計が可能です。

ホームページの作り方は自作・外注の2種類

ホームページの作り方は、自作・外注の2種類に分けられます。

以下3つのポイントから解説します。

- ホームページを自作するメリット・デメリット

- ホームページを外注するメリット・デメリット

- 制作方法ごとの費用・難易度・期間の目安を比較

それぞれ長所と短所が存在するため、自社の事業フェーズ・予算・人的リソースから最適な方法を検討しましょう。

ホームページを自作するメリット・デメリット

ホームページを自作するメリットについて、以下の表にまとめました。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 制作・更新コストの削減 | 制作会社への依頼に比べ、初期費用・更新費用を抑えられる |

| いつでも自由に更新・追加可能 | 制作会社を介さず、自社で即時に情報変更やページ追加が可能 |

| 自由なデザイン・カスタマイズ性 | 思い描いたデザインを自分で調整・実現できる |

| 制作ノウハウやITスキルの習得 | HTML・CSS・SEOなど制作に関する知識や技術が身につく |

| 自社ノウハウの蓄積 | ホームページ制作・更新を継続することで社内に知見が蓄積される |

一方、自社でのホームページ作成には以下のようなデメリットもあります。

| デメリット | 詳細 |

|---|---|

| 技術的課題・トラブルの自己対応が必要 | 操作や表示崩れなどの問題をすべて自力で解決しなければならない |

| 社内担当者への負荷が大きい | 制作・運用に幅広い知識が求められ、既存業務へ影響が出る可能性が高い |

| セキュリティリスクの管理が必要 | WordPressなどの脆弱性対応やプラグイン管理など、安全運用に責任が生じる |

| 学習・実装にかかる時間・コストが膨大 | 社員育成や習得時間を考えると、外注と同じくらいコストがかかる場合もある |

ホームページを自社で作成する場合は、制作スキルのある人材が長期的に安定して在籍するかどうかが大きな鍵となります。

ホームページを外注するメリット・デメリット

ホームページを制作会社や個人に外注するメリットについて、以下の表にまとめました。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| プロによる高品質な制作 | 最新のデザインや技術、ユーザビリティに基づいた仕上がりが期待できる |

| 納期や費用が明確で安心 | 制作期間や料金が事前に設定され、予定通り進行しやすい |

| 社内リソース・時間の節約 | 社員が本来の業務に集中でき、負担が軽減される |

| セキュリティ対策や運用サポート対応 | セキュリティや保守・更新などの専門的対応も任せられる |

| SEO・マーケティングを踏まえた設計 | 検索上位化やコンバージョンを考慮した戦略的サイト設計が可能 |

| 客観的視点・提案力の活用 | 第三者としての視点から、魅力的なコンテンツや構成を提案してもらえる |

一方、ホームページを外注するデメリットについては以下のとおりです。

| デメリット | 詳細 |

|---|---|

| 費用が高額になる | 外注制作および運用コストが高くなり、自社制作より割高になる可能性がある |

| 社内にノウハウが蓄積されない | 制作・更新のノウハウが社内に残らず、依存体質になりがち |

| コミュニケーションの負荷・認識の食い違い | 打ち合わせや要望伝達に時間がかかり、意図が正しく反映されない可能性がある |

| ブラックボックス化の危険 | ソースや構造の共有が限定的な場合、更新・保守を制作会社に依存してしまう危険がある |

外注はコストがかかりますが、品質面では専門家に任せるほうがクオリティの高いホームページとなります。

制作方法ごとの費用・難易度・期間の目安を比較

ホームページの制作方法によって、費用・技術的な難易度・作成期間などが異なります。

ホームページを自作する場合のそれぞれの目安は、以下のとおりです。

| 項目 | 自作 |

|---|---|

| 費用(目安) | 初期費用:数千円〜数万円 ランニングコスト:数千円〜数万円/年 |

| 技術的な難易度 | 高い、HTML・CSS・PHP・JavaScriptなども扱えるほうが自由にカスタマイズできる |

| 作成期間(目安) | 数週間〜数か月 |

一方、外注でホームページを制作する場合のそれぞれの目安を、以下の表にまとめました。

| 項目 | 外注(テンプレートデザイン) | 外注(オリジナルデザイン) |

|---|---|---|

| 費用(目安) | 約10万円〜50万円 | 約100万円〜数百万円 |

| 技術的な難易度 | なし | なし |

| 作成期間(目安) | 1か月〜3か月程度 | 3か月~6か月程度 |

基本的に社内の人材のスキルがどれだけ高くても、制作業者など専門家のほうが質の良いホームページに仕上がります。

予算が許すようなら積極的に外注を検討し、制約に応じて自社内で行う作業を決定するのがおすすめの方法です。

ホームページを運用するときの注意点

ホームページを運用するときの注意点は、以下のとおりです。

- セキュリティ対策を徹底

- サーバー・ドメインの契約を管理

- コンテンツは定期的に更新

- 運用ルールと役割を明確化

- ツールを活用してPDCAで改善

セキュリティ対策やコンテンツの更新を怠らず、客観的なデータに基づいて改善を繰り返して価値の最大化を目指しましょう。

セキュリティ対策を徹底

ホームページを安全に運用するには、悪意ある第三者からのサイバー攻撃を防ぐ、多層的なセキュリティ対策が不可欠です。

不正アクセスによるホームページ改ざんや情報漏えいが発生すれば、自社の信頼が失墜し、ユーザーにまで被害がおよびます。

具体的な対策としては、CMSやプラグインを常に最新の状態に保ち、脆弱性を放置しないのが基本です。

また、レンタルサーバーのFTPアカウントの管理は慎重に行い、外部への流出は絶対に避けましょう。

ほかに、WordPressを使用しているなら、以下のようなセキュリティプラグインの導入もおすすめです。

| プラグイン名 | 主な特徴 |

|---|---|

| Wordfence Security | リアルタイム防火壁・マルウェアスキャン・2段階認証・ログ監視を提供し、多くの攻撃を阻止 |

| Sucuri Security | DNSレベルのWAF・マルウェア除去・サイトの監視・バックアップ・高速化が可能 |

| All-In-One Security | ログイン保護・ファイアウォール・スパム防止・セキュリティスコア付きの包括的保護 |

| BulletProof Security | ワンクリック初期設定・.htaccess保護・データベースバックアップ対応 |

サーバー・ドメインの契約を管理

ホームページを安定して運営するには、土台であるサーバーとドメインの契約情報を厳格に管理しなければなりません。

もし、契約更新を怠れば、突然ホームページが表示されなくなり、最悪の場合は第三者にドメインを奪われます。

契約満了日・支払い情報・登録メールアドレスなどを十分に確認し、重要な通知を見逃さない体制が求められます。

可能な限り自動更新設定を有効にするなど、人為的なミスが起こりにくい仕組みを整え、ホームページの基盤を管理しましょう。

コンテンツは定期的に更新

ホームページは作って終わりではなく、常に新鮮で価値のある情報を発信し続ける必要があります。

情報が頻繁に更新されているホームページは、活発に活動しているため、検索エンジンからも高く評価されやすい傾向にあります。

ホームページで頻繁に更新されるコンテンツの一例は、以下のとおりです。

- ブログ・コラム

- ニュースリリース・イベント情報

- 導入事例・ケーススタディ

- FAQの追加・更新

- プロモーション・キャンペーンページ

- プロダクト・サービス情報

長期間放置されたホームページは情報が陳腐化していると見なされ、ユーザーの関心を失い検索順位も徐々に低下しやすいです。

計画的にコンテンツを更新し続ける運用で、ホームページを企業の成長を支える強力な情報発信基地として育てましょう。

運用ルールと役割を明確化

複数人でホームページを運用するときには、誰がいつどのような手順で作業するのか、ルールと役割分担を文書化すべきです。

担当者それぞれの判断でコンテンツの追加や修正を進めると、ホームページ全体のデザインや文章のトーンにばらつきが生じます。

たとえば、工程ごとに以下のような形で責任者を定めるのも一つの方法です。

| 工程 | 責任者 |

|---|---|

| 記事・コンテンツを作成する | コンテンツ担当 |

| 内容の事実確認と承認を行う | 承認者 |

| 公開する | 公開担当 |

さらに、使用する画像のサイズや文章の表記ルールなどをガイドラインとして明文化すれば、品質を一定に保てます。

ツールを活用してPDCAで改善

ホームページの成果を最大化するには、公開後のデータを客観的に分析し、仮説と検証を繰り返すPDCAサイクルが不可欠です。

作りっぱなしの状態では、ホームページが事業目標の達成にどれだけ貢献しているか正しく評価できません。

Googleアナリティクスでユーザーの流入経路や行動を把握し、ヒートマップツールで熟読エリアを可視化するのが有効です。

たとえば、分析から「問い合わせボタンの色でクリック率が変わる」といった仮説を立て、実行して結果を検証しましょう。

感覚だけに頼るのではなく、ツールを用いてデータに基づいた改善を継続的に行い、ホームページを育てるのがポイントです。

ホームページに関するよくある質問

ホームページに関するよくある質問は、以下のとおりです。

- 本当はWebサイトをホームページとはいわない?古い言い方?

- ホームページを誰が見たのかわかる?

- 見やすく魅力的で良いホームページの内容とは?

- ホームページへのリンクの貼り付け方を教えて

あらかじめ疑問や不安について解消しておき、スムーズかつ効率的なホームページ作成を実現させましょう。

本当はWebサイトをホームページとはいわない?古い言い方?

厳密にいえばホームページはトップページを指し、サイト全体は「Webサイト」と呼ぶのが本来の正しい名称です。

古い言い方よりも、日本ではインターネット普及初期にホームページという呼称が先に広まりました。

ホームページを誰が見たのかわかる?

アクセス解析ツールで訪問者の傾向は把握できますが、個人情報保護の観点から個人名の特定は不可能です。

Googleアナリティクスなどでは、訪問者の年齢層・性別・地域といった個人を特定しない統計的なデータを分析できます。

なお、サーバーのログを閲覧すればアクセスしてきたIPアドレスの分析は可能ですが、個人の特定はできません。

見やすく魅力的で良いホームページの内容とは?

見やすく魅力的なホームページとは、訪問者が必要な情報を簡単に見つけられるコンテンツ設計となっているのが大切です。

見やすく魅力的で良いホームページのポイントについて、以下の表にまとめました。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 一貫性のあるデザイン | 配色・フォント・レイアウトの統一によって、視認性と信頼性が向上 |

| シンプルで明快なナビゲーション | 直感的なメニュー構成によりユーザーが迷わず情報にアクセス可能 |

| モバイル対応・レスポンシブ設計 | どのデバイスでも快適に閲覧できる構造で、ユーザーの離脱を防ぐ |

| 明確なナビゲーション導線 | パンくずリストや視覚的階層を活用し、ユーザーの現在の位置とホームページ構造の理解を支援 |

| 見やすいテキストと余白の活用 | 読みやすいフォント・行間・見出し・余白設計により情報が整理され、読み疲れを軽減 |

| 高速なWebページ表示 | 読み込み速度の速さは、ユーザーエクスペリエンスとSEO双方において重要 |

| 信頼性の演出 | 整った構造・一貫したスタイル・明瞭な情報提供により、ホームページ全体の信頼度を高める |

ホームページへのリンクの貼り付け方を教えて

ホームページに別ページへのリンクを設置するには、HTMLのaタグを用いるのが基本的な方法です。

具体的な記述方法は、以下のとおりです。

<a href="https://example.com">テキスト</a>なお、新しいタブで開きたい場合は以下のようにtarget属性を指定してください。

<a href="URL" target="_blank">テキスト</a>まとめ

日本ではWebサイト全体をホームページと呼ぶのが一般的ですが、本来はトップページのみを指す言葉です。

成果を出すためには、目的とターゲットの明確化・デザインイメージ・SEO戦略といった前準備が鍵となります。

制作方法は「コストを抑えられる自作」「プロによる高品質な仕上がりの外注」があり、予算やリソースに応じて選択しましょう。

公開後も「セキュリティ対策」「情報発信」「データに基づいた改善」を心がければ、ホームページの価値を最大化できます。

自社のビジネス戦略に最適なホームページを計画的に準備し、事業の成長を支える強力な情報発信基地として育てましょう。

また、当サイト「ビズサイ」ではホームページ制作サービス(サブスクリプション)を提供しています。

ホームページの用途に応じてプランを複数用意しており、制作費は0円・月額費用は5,478円(税込)からです。

貴社のブランドイメージに合せたオリジナルデザインのホームページを制作し、公開後も保守管理や更新代行などのサポートをしています。

ホームページの新規開設、またはリニューアルを検討している方はビズサイにお任せください(ホームページ制作サービスの詳細を見る)。

まずは無料でご相談ください。

お問い合わせ・ご相談や、公開後の修正依頼などに関しては、いずれかの方法にてお問い合わせください。

※年末年始・土日祝は定休日となります

※受付時間 9:00~17:30